公地过渡计划

翻译转载自https://zhuanlan.zhihu.com/c_210186796

作者:MICHEL BAUWENS

译者:猎火

来源:http://commonstransition.org/a-commons-transition-plan

【编者序:本文便是上篇文章提到的公地过渡计划(Commons Transition Plan),因为原文较长,故分多次译出。本部分主要介绍了两类资本主义模式:认知资本主义和网络资本主义,从中我们可以看到,劳动力基于共同性创造的价值表现出越来越高的突破资本的力量,而资本只能通过金融的形式从共同性中抽取剩余价值,这是新时代的地租。而这种基于共同性的创造非物质劳动产品的劳动力,便是诸众。诸众进行生命政治生产,所生产出来的产品便是主体性本身和共同性,这可能昭示着新的生产关系的诞生。】

世界的解放力量迫切的需要摆脱简单的市场/国家双寡头以及“更多市场”和“更多国家”之间的错误选择。作为替代方案,我们建议转向以共同性为中心的社会,在这个社会中,后资本主义市场和国家作为普通的设施为公民服务。虽然已经有大量的,甚至是蓬勃发展的社会运动支持共同性,分享社会和点对点动态,但这是制定过渡计划的第一个连贯的尝试,这种转变会用政治和政策的术语描述。

公地过渡项目的背景

您即将阅读的《公地过渡计划》源于FLOK项目在厄瓜多尔并主要发生于2014年上半年的特别经验。这是厄瓜多尔三个政府机构委托开展的一个研究项目。其目的是帮助厄瓜多尔过渡到“社会知识”经济和社会,即在社会活动的每个领域中作为共同知识共同作用的社会和经济。但是,这些经验(特别是其中提出的“通用”过渡计划)在很大程度上超越了厄瓜多尔的具体情况。在这里,我们通过删除大多数(如果不是全部的话)对厄瓜多尔的具体引用来得到提出了计划的一个版本。不过,了解原始项目的一些背景知识是有用的。以下是厄瓜多尔版本介绍的摘录:

厄瓜多尔国家良好生活计划承认并强调,以知识为基础的社会和经济的全球转型需要一种新的形式来创造和分配社会价值。国家计划的核心概念是“Buen Vivir”(Kichwa语中的“Sumak Kawsay)或“良好生活”的成就;但如果没有“好知识”,即‘Buen Conocer'(‘Sumak Yachay',Kichwa语),就不可能有良好的生活。2013 – 2017年的第三个国家计划明确要求建立一个以开放的公共资源为基础的知识社会[1]。科雷亚总统本人劝告年轻人为这个开放的知识社会实现和斗争[2]。FLOK协会是知识与人才协调部(Guillaume Long作为部长),SENESCYT,即‘秘鲁国家高等教育部,Ciencia,TecnologíaeInnovación'(Rene Ramirez作为部长)和IAEN,即‘Instituto de Altos Estudios del Estado'(Carlos Prieto作为校长)的联合研究工作,它们联合制定过渡和政策建议,以实现这样一个开放的以公共资源为基础的知识社会。首字母缩略词FLOK指的是:

1、 自由,意味着在普遍可用的公共池中自由使用,分发和修改知识;

2、 Libre强调它关注的是自由,而不是“免费”;

3、 开放是指所有公民访问,贡献和使用这种共同资源的能力。

FLOK首字母缩略词的解释突出了原始项目的一个局限性。事实上,FLOK研究团队的任务是过渡到“社会知识”经济,即只有知识的公地,而不是土地、劳动和金钱的公地,而Karl Polanyi认为这是资本主义必要的三种假商品。一个完整的公共过渡将考虑四个公地,即波兰尼三元组【译者注:即土地,劳动和金钱】,加上知识公地。研究小组通过使用一种特定的方法来规避这一局限性,该方法系统地研究了1)这些公共物的喂养机制,其中许多需要2)物质的和3)非物质的(无形)条件才能成功开发。因此,使用这种迂回的方式,有可能在其他“物理”公地方面引入许多要求。尽管如此,限制仍然存在,任何较新版本的公地过渡计划都必须整合其余三个公共区域的过渡政策。目前的修订版本已经基本上取消了FLOK,它在这里发布,大多数(如果不是全部)对厄瓜多尔情况的引用都被删除了。

这种“通用”版本意味着“普遍”,不是以旧的以欧元为中心的方式,即声称作为单个类似的过程普遍适用,而是作为参考文件,可以在不同的本地环境中讨论,可以部分或全部根据平民的当地审议改编或抛弃。但是,尽管地方条件多种多样,但对于所有参与当前占统治地位的全球化资本主义世界体系的人来说,都存在结构上的相似之处。世界上所有人都面临基于增长的制度的伪丰富,这种制度忽视了自然界限,以及“知识产权”立法所造成的人为稀缺,这种立法抑制了人类的自由合作并将其定为刑事犯罪。世界上所有国家和人民都遭受了伴随这两个缺陷的社会不公正。

世界上的解放力量迫切需要摆脱简单的市场/国家双寡头以及“更多市场”或“更多国家”之间的错误选择。作为替代方案,我们建议转向以共同性为中心的社会,在这个社会中,后资本主义市场和国家作为普通的设施为公民服务。虽然已经有大量的,甚至是蓬勃发展的社会运动支持共同性,分享社会和点对点动态,但这是制定过渡计划的第一个连贯的尝试,这种转变会用政治和政策的术语描述。读者将找到网络资本主义新形式的原始分析以及如何克服它们;批评已经存在的共享/公共经济的掠夺性形式;以及市民社会,市场和国家的新概念,如果我们想要实现这种转变,它们必须同时和趋同地转变。

当然,我们的目标不是保持在分析阶段,而是制定本地化的适应性转变,这种转变也可以造就行动的全球趋同,并建立可以实现这一目标的社会和政治运动。

提案的框架

三种价值模式与社会知识经济的转型

为了构建向“社会知识经济”或基于共同性的社会模式的过渡,我们使用三个特定的“价值提取和分配”系统,确定如何创造,提取和分配经济价值。

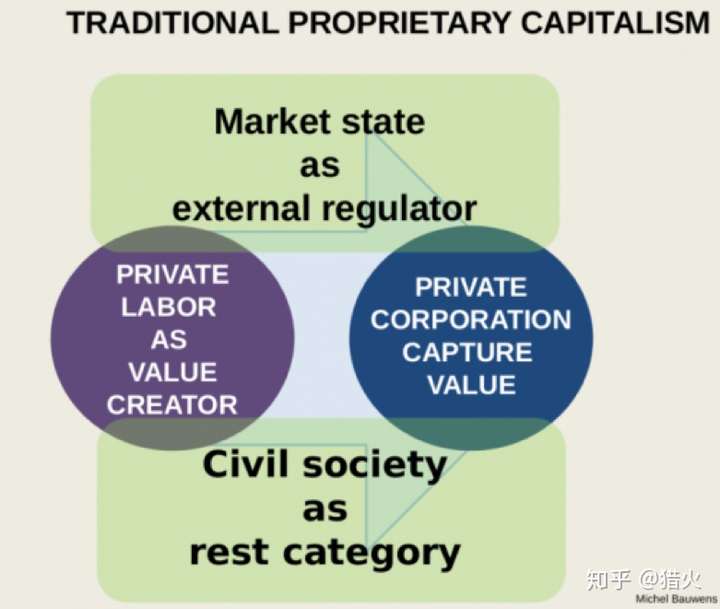

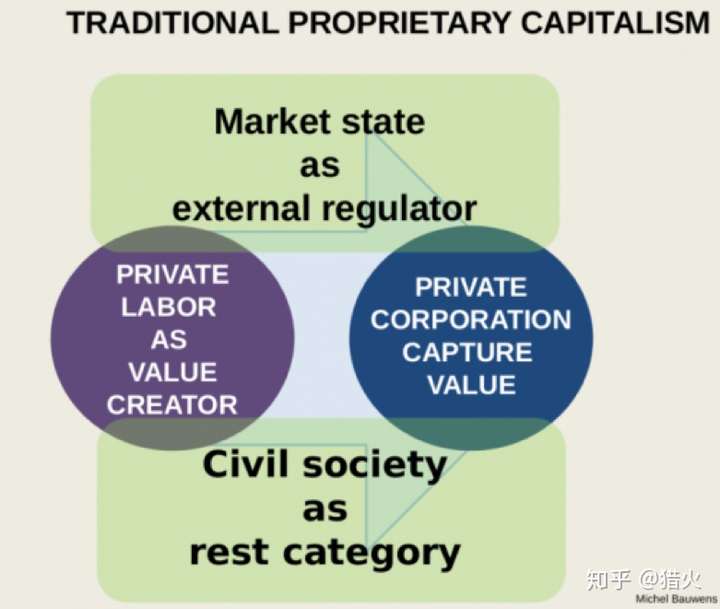

传统的资本主义价值模型当然是众所周知的,但知识社会的出现已经在很大程度上改变了这些动态。

在传统模式中,在网络化和认知生产时代之前,私人资本参与者投资于资本和劳动力,并附以剩余价值出售工业的和消费者产品。

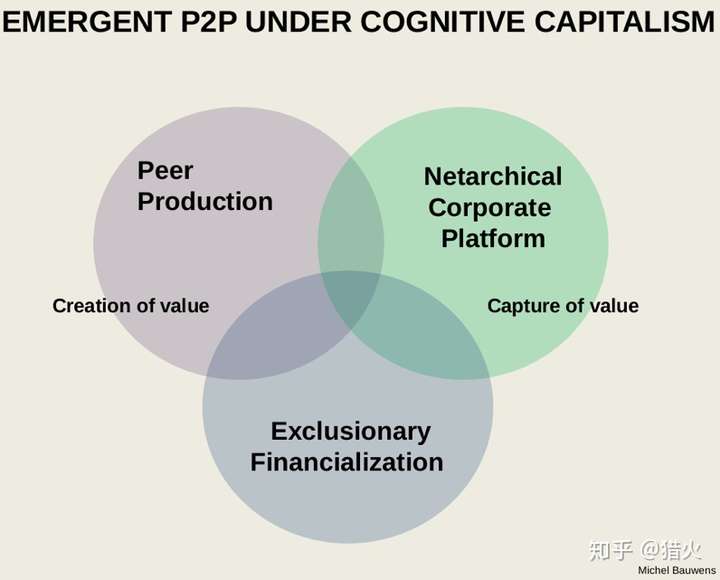

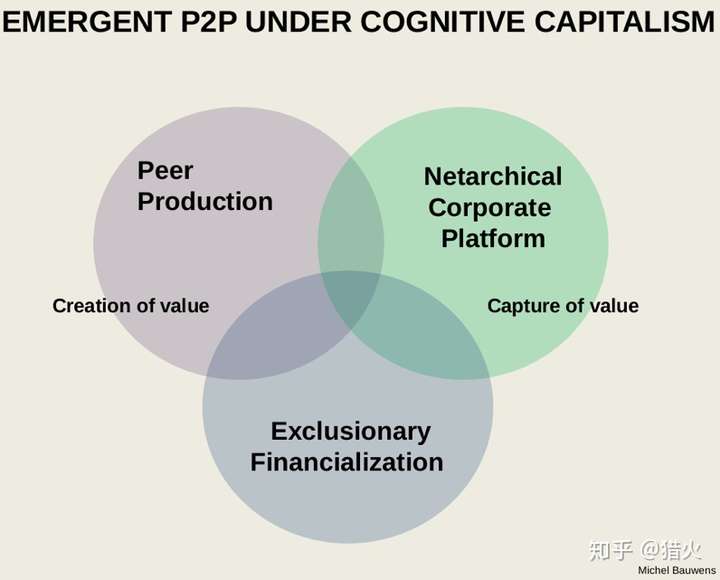

但是认知资本主义的新模型使用不同的价值提取和分配模型,我们区分了三种不同的模型,包括社会知识经济的后资本主义模型。在本公地过渡计划的背景下,我们将认知资本主义一般的定义为资本主义模型,其中信息流的所有权和控制是提取价值的关键因素[3]。

在我们将要区分的三种模式中,第一种形式仍占主导地位,但重要性迅速下降;第二种形式正在占据主导地位,但在其内部带有自身毁灭的种子;第三个正在出现,但需要重要的新政策才能成为主导。

在我们将要区分的三种模式中,第一种形式仍占主导地位,但重要性迅速下降;第二种形式正在占据主导地位,但在其内部带有自身毁灭的种子;第三个正在出现,但需要重要的新政策才能成为主导。

第一个模型:基于知识产权提取的“经典”认知资本主义

第一种形式是认知资本主义的经典形式,基于“租借者”资本主义,从知识产权中提取租金,其中金融资本占主导地位。这种形式的一个很好的描述是McKenzie Wark的Hacker Manifesto(2004),其中他描述了“载体资本主义”的逻辑,其中传播的“载体”掌握在大众媒体和组织生产的跨国公司手中。这种第一种形式的认知资本主义在网络计算的第一个时代占主导地位,在公民互联网和web网络出现之前,网络完全掌握在跨国公司和/或政府及其集中的公共渠道手中。在这个系统中,资本利润越来越依赖于保持技术的“知识产权”法规,科学、商业和其他形式的知识被人为的造成稀缺,因此可以实现超额利润。纯工业生产的利润已经降低,但知识产权的利润和通过信息技术控制生产网络,可以产生巨大的垄断利润。这种认知资本主义的第一种形式距离濒临死亡还很远,实际上仍占主导地位,但它在网络计算的第二个时代却受到了破坏,网络计算现在遍布整个社会,生产的载体不再被垄断。此外,无处不在的数字技术及其以较低的边际成本再现信息产品的能力通过法律压制或技术破坏(如使用数字权利管理)[4]严重破坏了维持人为稀缺的知识产权制度)。

第二种模式:基于网络平台控制的网络资本主义

事实上,大规模网络化计算的第二个时代,与可公开访问的互联网一起诞生,破坏了载体类的控制,并创造了一类新的控制器,“网络资本”,即控制专有的社交媒体平台的资本投资类型,但这可以实现个人之间的直接对等通信。

第二种形式的网络资本主义是资本不再控制信息和通信的直接生产的形式,而是通过其作为平台中介的新角色来提取价值。该模型更依赖于知识产权保护,但是允许p2p通信,同时通过角色和此类通信平台的所有权来控制其可能的货币化。通常,如在Facebook或Google等专有社交媒体中,前端是点对点,即它允许p2p社交,但后端是受控制的,其设计掌握在所有者手中,用户的私人数据也是如此,并且是通过广告营销的用户群的关注。合作的金融化仍然是游戏的名称。不过,这种形式是混合形式,因为它还允许p2p社交性的进一步增长,其中媒体交换和生产在很大程度上可用于大量用户群。

因此,这种形式与多种形式的基层p2p生产和交换共存,例如,这种形式导致了更多的货币多样性的出现,即以更加本地化的互补或社区驱动的货币形式出现,这些货币充当了地方经济流动的维护者;以像比特币这样的全球储备加密货币的形式,这种影子货币和“城市”后威斯特伐利亚货币中一样有用,但同时以加剧的方式展现金融资本主义的特征。网络资本主义遭受严重的“价值危机”,其中使用价值的逻辑强烈地出现并以指数方式增长,但是是以一种非货币化的形式。剩余的货币化价值取决于金融市场对合作价值创造的投机估值。

网络资本主义条件下的价值危机

新自由主义的特点是在2008年的系统性危机中爆发了一场特殊的“价值危机”。在新自由主义政权的一般条件下,工人的工资停滞不前,而资本所有者的收入增加,创造了积累危机,这个危机通过信贷解决。当公司,政府和一般消费者的信贷过度扩张时,到2008年,新自由主义体系陷入了系统性危机。在新自由主义下,生产资产的物质价值只是公司价值评估的一小部分,而超额价值可以被视为提取人类非物质合作的一种形式。在认知资本主义的条件下,特别是在其网络形式下,这种价值危机更加恶化。

自20世纪90年代以来,随着公民互联网络越来越多地为更广泛的人口所用,以及以共同性为基础的同伴生产以及其他形式的网络价值创造成为可能,这一时期出现了混合制度。

通过不同形式的同伴(peer)生产和网络价值创造,使用价值越来越多地独立于私人工业和金融系统而创造,并通过公民促成的形式进行,其中非物质使用价值存放在共同的知识库,代码和设计中。

在“纯粹的”同伴生产中,我们可以称之为劳动力,贡献者,自愿或有偿的“总体分配”形式,为无形资产价值存放的共同资源做出贡献;诸如FLOSS基金会等福利协会使得合作能够继续;和大多数营利性资本主义企业联盟,捕捉市场的附加值。在这个模型中,尽管在共同体中不断创造使用价值,因而“公共资源的积累”基于开放输入,参与式生产过程和面向公共的输出,可供所有用户使用,资本积累通过企业联盟中的劳动力和资本形式继续存在,但是在这个过程中提取了越来越多的义务劳动力。在网络价值的共享形式中,以专有平台上发生的社交媒体/网络为特征,使用价值由社交媒体用户创造,但他们的注意力是什么创造一个市场,其中使用价值变为被提取的交换价值。在交换价值领域,这种新形式的“网络资本主义”(网络的层次结构)可能被解释为超级剥削,因为使用价值创造者在交换价值方面完全没有得到奖励,交换价值完全是由专有平台实现的。最后,在众包市场的形式中——我们称之为“分解分配”,因为工人是孤立的自由职业者而没有集体共享的知识产权竞争——资本放弃了劳动形式,并将风险外化到自由职业者身上。根据“数字劳动力”研究员Trebor Scholz[5]的初步研究,在某些情况下,每小时的平均收入不超过2美元,远低于美国最低工资标准。一个典型的例子是技能市场TaskRabbit,工人无法相互沟通,但客户可以。

在认知资本主义制度下,使用价值的创造呈指数级增长,但交换价值仅呈线性增长,几乎完全由资本实现,从而形成超级剥削。我们认为它创造了一种超新自由主义的形式。在经典的新自由主义中,劳动收入停滞不前,在超新自由主义中,社会被非无产阶级化,即工资劳动力越来越多地被孤立的并且大多数不稳定的自由职业者所取代;更多的使用价值完全逃脱了劳动。

在网络形式的认知资本主义混合体制下,网络的价值生产增长,并在使用价值创造的社会领域中具有许多解放效应,但这与发生超剥削的交换价值实现领域相矛盾。当我们谈到同伴生产的原始生产模式与网络价值创造的相关形式之间存在增加的矛盾时,以及仍然受金融资本支配的生产关系时,这就是我们想表达的。

在这种新的混合形式中,资本的一部分,即网络资本主义,已经在某种程度上解放了对专有形式知识的需求,但它实际上提高了剩余价值提取的水平。与此同时,使用价值越来越多地逃避对资本的依赖。这种形式的超新自由主义造成了价值危机。首先,与直接创造使用价值的劳动相比,交换价值中介劳动的部分减少,使得资本越来越多余,其寄生性也增强;第二,价值创造的形式爆炸,但继续依赖货币化的交换价值不允许使用价值生产者实现这一价值;工业经济中的利润也在减少,使得金融业及其对知识产权的依赖日益占据主导地位;与此同时,直接使用价值的创造破坏了知识产权提取租金的力量。无论如何,所有这些趋势都为资本积累带来了危机;使用价值创造和交换价值捕获之间的反馈循环,无论是作为工资还是通过社会支付,被理想地重新分配的过程都被破坏了;过度依赖债务使大量贷款成为一种解决方案。资本越来越依赖于社会合作的外部性,却未能对其进行奖励。随着“价值”的概念变得越来越不明确和复杂(并且与每小时劳动的明显联系脱钩),金融资本主义试图通过投机机制来实现这种社会合作的价值,但这可能会增加系统中虚拟资本的数量(虚拟资本实际上由于价值危机而不再获得奖励的未实现使用价值)。Adam Arvidsson和Nicolai Peitersen在其关于道德经济的着作(2013)中对这些相关问题进行了深入研究。

我们可以称这个价值制度是新封建的,因为它越来越依赖于无偿的“徭役”并创造了广泛的债务。最后,所有权被访问权取代,削弱了财产带来的主权,并通过数字领域的单方面许可协议创造了依赖关系。

迈向第三种模式:成熟的“公民”点对点经济

第三种是我们认为可以成功转型的假设形式,如果我们成功地重建变革性的社会运动,并因此成功地改变国家,使其成为一个促进创建新的公民基础设施的伙伴国家。在这个模型中,同伴生产与新的市场和国家模型相匹配,创建了一个成熟的公民和基于同伴的经济、社会和政治模型,其中价值被重新分配给价值创造者。这些变化在政治领域得到了新的公地运动的推动,这种运动支持同伴生产和公地的价值体系,并由知识工作者及其盟友驱动。

通过社会知识经济解决价值危机

由于混合模型似乎会产生难以维持的矛盾,因此有必要想象一种向生产关系与生产方式的演变并不矛盾的模型的过渡。这意味着一种政治经济学体系,它将基于对以共同性为导向的同伴生产工作的贡献逻辑的认可和奖励。

如果我们看一下微观层面,我们建议采用合作积累的中介。在今天的自由软件经济中,开放许可证可以实现公地的逻辑,甚至技术上的“共产主义”(各尽所能,各取所需),但却产生了一个悖论:“许可证越是共产主义,经济越资本主义”,因为它特别允许大型营利性企业在资本积累领域实现公地的价值。因此,具有讽刺意味的是,“资本共产主义”得到了增长。

我们建议用社会主义许可取代非互惠的“共产主义”许可证,即使其基于互惠要求。

因此,使用同伴生产许可证[6]需要为了它的免费试用而得到对公地的至少来自营利性公司的贡献,以便为平民/同伴生产者自己创造一种交换价值;此外,平民将创建自己的市场实体,在公地之上创造额外的市场价值,自己实现剩余价值,并在公地周围创造一个道德经济,在那里实现竞争产品的生产价值。这种道德企业的联盟可能会使开放式账簿会计和开放的供应链成为可能,这将协调规划和市场范围之外的经济。道德企业联盟可以通过使用公共企业来扩大公地领域,例如Dmytri Kleiner提出的“企业共产主义”模式。在这个模型中,需要资本的合作社将浮动一个允许购买生产资料的债券。这些生产资料属于公地;换句话说,机器将从公共池租用,但这笔租金也将重新分配给公地的所有成员。在这种二元经济形式中,平民合作者既可以从合作社获得工资,也可以获得共同租金的增加部分。(此外,所有公民都将从伙伴国家提供的基本收入中受益)。这种企业联盟本质上与其公地团结一致,也可以转向开放式会计和开放式后勤等实践,这将使其生产能力得到广泛的相互协调,因此引入了新的第三种分配模式,既不是市场,也不是规划系统。(在这样的系统中,行动和生产通过完全透明的系统中的开放式相互信号进行协调。[7])换句话说,已经在“非物质”生产领域运作的丑恶【译者注:原词为stigmergic,不确定含义,下同】协调,如自由软件和开放式设计,将逐渐转移到“物质”生产领域。如果这种丑恶系统创造了基于资源的经济模型的可能性,那么经济的这些领域将逐渐被非货币化并被测量系统取代(即具有“价值储存”系统的商品货币将逐渐消失)。

然而,在宏观经济层面没有必要的变化的情况下,微观经济层面的这种变化将无法在敌对的资本主义市场和国家中生存下来;因此需要过渡提议,由一个复兴的社会运动所承载,通过公地包含新的价值创造,并成为新兴社会阶层同伴生产者和平民的流行的和政治的表达——与代表工资和合作劳动力,独立的公地友好的企业家,以及农业和服务工作者的力量结合。

四项技术制度

价值体制或多或少与技术体制有关,因为现有的力量希望通过控制技术和媒体平台来保护自己的利益,这些平台鼓励特定的行为和逻辑,但却阻止其他的。技术协议和价值驱动设计决策的权力被用于创建符合所有权利益的技术平台。

因此,即使对等技术和网络变得无处不在,表面上相似的p2p技术也具有非常不同的特征,这导致不同的价值创造和分配模型,从而导致不同的社会和技术行为。在网络中,人类行为可以巧妙地或不那么巧妙地受到设计决策和为平台所有者或管理者的利益而设计的不可见协议的微妙影响。

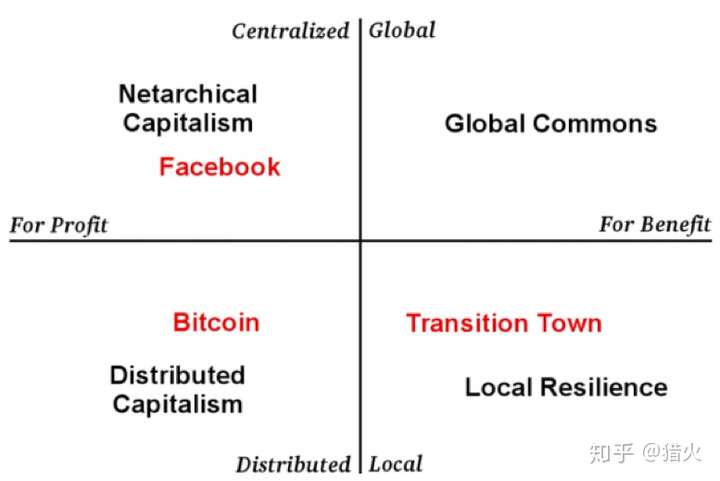

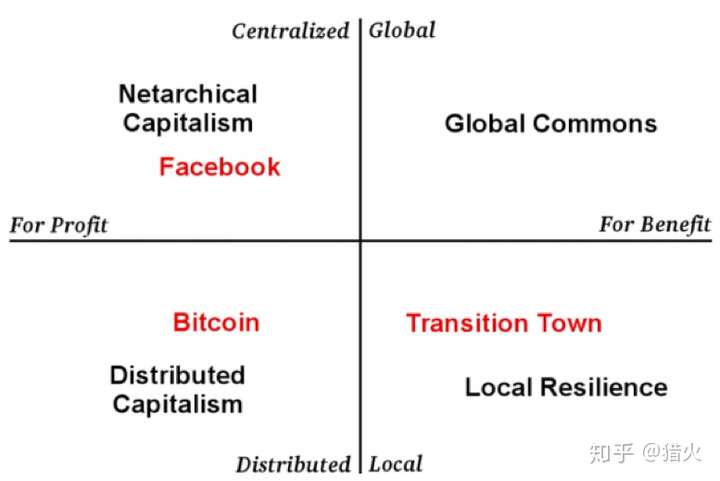

下图围绕两个轴组织,确定至少四种不同的可能性。

第一个自上而下的轴将集中式技术控制(和全球化的方向)与分布式技术控制(以及本地化的方向)区分开来; 横轴表示营利方向(其中任何社会商品被纳入股东利润的目标),以及福利方向(最终利润包含在社会目标中)。

这里讨论了四种可能的情况:

网络资本主义作为一种技术体制:点对点的前端,等级制的后端

网络资本主义,即第一个组合(左上象限),与分布式基础设施的集中控制相匹配,并以资本积累为导向。网络资本是通过集中所有权和控制权的专有平台实现和赋予合作和P2P动态的资本的一部分。虽然个人将通过这些平台共享,但他们对这些专有的网络/平台的设计和协议没有控制权,治理权或所有权。例如,想想Facebook或Google。通常在网络资本主义的条件下,虽然使用者将直接创造或分享使用价值,但货币化的交换价值将由资本所有者实现。虽然在短期内符合股东或所有者的利益,但这也会造成资本的长期价值危机,因为价值创造者没有得到回报,也没有购买力来获得实体经济运作所必需的商品。

分布式资本主义作为一种技术体制:一切的商品化

第二个组合(左下象限)被称为“分布式资本主义”,与分布式控制相匹配,但仍然关注资本积累。P2P货币比特币,Kickstarter众筹平台和私有共享平台的开发是这些发展的代表性例子。在这种模式下,P2P基础设施的设计允许许多玩家的自主权和参与,允许他们在没有经典中介的情况下进行互动,但它主要关注的还是营利性。在比特币中,所有参与的计算机都可以生成货币,从而取消大型集中式银行的中介。然而,焦点仍然是通过为稀缺而设计因而必须通过竞争获得的货币进行的交易和交换。货币的有意识通货紧缩的设计确保了价值的永久增长,从而鼓励囤积和投机。另一方面,Kickstarter作为预付投资的反向市场运作。在这些条件下,任何共同性都是系统的副产品或事后的想法,而个人动机是由交换、贸易和利润驱动的。在这种背景下可以看到许多P2P的发展,它们努力建立更具包容性的分布式和参与式资本主义。虽然它们可以被视为针对垄断和掠夺性中介的反系统性企业家精神的一部分,但它们仍然把重点放在创造利润上。在这里,分布式不被理解为“地方的”,因为愿景是虚拟经济,其中小型企业可以拥有全球契约,并在他们之间创建全球聚合。然而,尽管有与这种模式相关的政治和社会运动(如无政府资本主义和奥地利经济学院)表达的理念,但在实践中,这些动态不可避免地导致资本的整合和集中。

弹性社区平台,专为重新本地化而设计

以下模型将技术平台的分布式本地控制与对社区或公地的关注联系起来,旨在创建能够抵御不稳定全球市场的变幻莫测的“弹性(resilience)社区”。(右下象限)。这里的重点往往是重新定位和重建当地社区。它通常基于对能源和资源严重短缺的未来的预期,或者在任何情况下增长的能源和资源的稀缺,并采取救生艇战略的形式。在这种情况下,可以看到像Degrowth运动或过渡城镇(Transition Towns)这样的社区基层网络等倡议。在极端形式中,它们是简单的救生艇战略,旨在在普遍混乱的背景下小社区的生存。这些举措的标志可以说是放弃了规模方面的雄心,转而关注强大而富有弹性的本地社区。虽然可能存在全球合作和因特网上的存在,但重点仍然是当地。大多数情况下,大规模的政治和社会动员被认为是不现实的,注定要失败。然而,在我们的盈利与共同性的轴的背景下,这些项目正旨在产生社区价值。对这种模式的一般批评是它不会为模型产生反权力或反霸权,因为资本的全球化与相同规模的反作用力不相匹配或不予控制。因此需要第二种替代模式,该模式也认识到规模的重要性,并关注全球权力和治理的动态。

全球公地方案是期望的替代方案

“全球公地”方案(右上象限)反对上述对当地的关注,侧重于全球共同体。

这种情景的倡导者和建设者认为,应该在跨国的全球范围内创建和争取公地。

虽然生产是在地方层面进行分配并因此得到促进,但由此产生的微型工厂被认为在全球范围内基本上是网络化的,这得益于产品设计和共同机械改进的交互全球合作。任何分布式企业都是在跨国的背景下看待的,即在全球而非简单的地方范围内围绕特定知识共享运作的道德企业联盟。因此,尽管生产是本地的,但社会、政治和经济组织是全球性的,并且能够在这种规模上创造反抗力量。

此外,区域的、国家的和跨国规模的政治和社会动员被视为各种规模的机构转型斗争的一部分。参与企业是平民维持全球公地和自身生计的工具。后一种情况并没有把社会倒退当作既定事实,而是相信整个人类都将获得可持续的富足。

认知/网络资本主义与基于开放公地的知识社会

这里直接比较两个合成(synthetic)和抵消(countervailing)场景可能是有用的。一方面是与当前的资本政治经济相协调的营利驱动的情景;另一方面是基于开放公地原则的社会知识经济的替代方案。

那么:开放的以公地为基础的经济和社会究竟是什么?

要理解它,我们必须首先看看它取代的旧的社会和经济模式。

新自由主义和资本主义经济形式结合了三个基本要素,即指导其运作的基本选择。

首先是相信地球的资源是无限的,其中人们可以在资本积累的服务中获得永久和复合的经济增长。因此,新自由主义资本主义建立在虚假或“伪丰富”的假象之上;它的成长机制致力于物质财富的无谓积累。

第二是相信知识、科学和文化的流动应该私有化,从而服务于财产所有者的专属利益。知识是为了资本积累和少数人的利润。通过过度的版权和专利制度使知识私有化的效果显著减缓,并允许排他性的金融化。这导致人为稀缺的产生和维持。虽然市场可以被认为是稀缺和竞争性商品的分配机制(稀缺分配机制),但当代知识产权专有资本主义是一种稀缺机制,它会造成并增加稀缺性。

最后,这两个第一要素的配置方式使它们不为所有人提供社会公正,平等和利益,而是为少数人提供利益和利益。在认知资本主义下,社会合作的成果被封闭和金融化,大多数人口必须支付主要是社会生产的知识。只有有钱的人才能从技术和科学创新中受益。

然后,我们必须看看在新自由主义危机之后出现并且在新自由主义危机之后得到特别加强的积极反作用,南方国家在过去几十年中感受到这种反应,但它在2008年变得全球化。

第一反应是公民运动重新夺回国家,特别是在厄瓜多尔等安第斯国家。

第二个是基于公平的新经济形式的重新出现和开花,例如合作经济,社会经济和团结经济。新的进步政府和其他一些政府都致力于加强这些更加社会公正的经济形式。

第三,我们已经看到了共享经济的出现,这种经济正在实现物理基础设施的相互融合(尽管通常以私人平台的形式),以便重新利用并提供在其中创造的大量剩余物资和资源。过去三十年。汽车共享和自行车共享除了有爆炸性的增长之外,它们通常采取“点对点市场”的形式,允许公民创造更细粒度的盈余交换。

第四,也许最重要的是,我们已经看到,主要由于全球网络的潜力而产生基于公地的同伴生产的出现。在全球和地方,富有成效的公民社区一直在创造大量的知识,代码(软件)和设计,这些都可供所有公民、企业和公共机构进一步利用。通常,这些富有成效的知识共享由民主基金会和非营利组织管理,这些基金会保护和实现合作的共同生产基础设施,并保护公共知识库免受排他性私人圈地的影响,最常见的是使用开放许可证;他们有时被称为“福利协会”。常常,这些富有成效的社区与一个充满活力的企业联盟共存,共同创造和共同生产这些共同池,从而创造一个充满活力的经济部门。这些开放的生态系统通常取代其基于知识产权的专有竞争对手。美国关于“公平使用经济”,即基于开放和共享知识的经济活动的报告,估计其在该国的经济权重为GDP的六分之一。

然而,还有一个悖论:资本主义形式最有可能首先看到新的以公地为基础的经济形式的潜力,并与它们结盟;另一方面,合作经济形式很少仍然实践和共同生产开放的知识库。然而,有一种新兴趋势是将基于单一利益相关者治理的现有合作传统转变为多个利益相关方治理,并在其章程中引入对共同利益的关注。

这意味着新兴的全球知识经济今天可以采取两种竞争形式。

在知识经济的第一种形式中,在认知资本主义制度下,一方面是私有知识产权的延续,另一方面是金融资本的经济租金的实现;结合一种新的“网络资本”形式,这种资本既能促进社会生产,也能利用社会生产。不难看出像Facebook和谷歌这样的巨头的财富是基于公民使用他们的社交网络对自由劳动的过度剥削。

知识型经济的另一种更理想的形式是基于公地的知识共享,但它优先与道德的和公平的经济联系在一起。

【译者注:本部分主要介绍了社会性的知识经济的意义,知识产权对创新的阻碍以及新传统知识如何与现代技术、社会知识经济结合以更有利于生态环境并使传统社区跨过工业化的破坏性实践。】

社会性知识经济的社会经济意义

John Restakis,合作社专家,FLOK社会基础设施和机构创新调查研究协调员,以及“人性化经济:资本时代的合作社”[8]的作者提供了以下对社会知识经济的正面描述[9]:

在当前关于“认知资本主义”的兴起和后果的辩论中,围绕“社会知识经济”的概念正在形成新的话语。但社会知识经济意味着什么?它对社会和经济的秩序有何影响?认知资本主义指的是知识作为为资本创造利润的手段被私有化然后商品化的过程。在资本主义的这个新阶段,知识的集中和控制取代了传统的物质生产和分配过程,成为资本积累的驱动力。在过去,资本主义主要关注的是物质的商品化。这一过程的关键是逐步封闭和私有化牧场、森林等物质公地以及远古时代共同使用的水道。在我们这个时代,资本主义需要将非物质——知识、文化、DNA、无线电频率甚至思想——圈地并商品化。

归根结底,资本主义在我们这个时代的驱动力是消灭所有公地以及万物的商品化。资本的公有领域的殖民化和占用是其新外壳的核心。这一过程通过复杂且不断发展的专利网、版权法、贸易协定、智囊团以及证明了这一切的提供了法律、政策和意识形态框架的政府和学术机构的复杂且不断发展的网络得以持续和扩展。最重要的是,这个过程的逻辑嵌入在资本主义公司的价值观、组织和运作中。

相比之下,社会知识经济的基础是一个原则:知识是公共的,且应该是自由和公开的,以追求厄尼多尔Senescyt创新机构部长雷内拉米雷斯所描述的“美好生活”,而不是商业利润的工具。知识被视为一种社会公益。回答这个问题的出发点是认识到社会中的知识——它的创造、利用和价值——是一种由社会和经济力量所塑造的结构,它定义了社区中的权力关系。知识一直是为权力服务的。

认知资本主义是人类知识被私有化和商品化的过程,它源于资本主义经济和社会关系的统治和权力,特别是经济学、市场和企业组织结构的不民主和私有化本质。在过去的时代,知识也受到国王或教会的控制和垄断。今天的信息技术与全球企业力量相结合,使得这种集中化和控制变得更加容易和广泛。

如果社会中知识的性质和使用是现有权力关系的产物,那么对社会知识经济的追求也必然需要重新构想和重新调整社会、政治和经济关系,以便他们反过来体现和强化公共知识所蕴含的知识的价值观和原则。如果没有这一点,社会知识经济将如何在压倒性的资本主义经济中运作或维持?在哪些社会和经济空间中,开放知识的公地可以为更广泛的社区服务或为集体目标服务?为了以这种方式使用知识,需要哪些类型或组织?他们茁壮成长所需的条件是什么?他们如何能够与资本的压倒性力量和影响力抗衡?

如果没有坚定的公民机构致力于公地和公共利益的理念,那么开放的知识体系就容易受到资本主义公司的侵占和最终商品化的影响,就像互联网本身一样。最近美国联邦通信委员会在美国的裁决破坏了网络中立性[10],这是迄今为止公平可访问的全球信息公地私有化的重大进展。

知识为社会目的服务的公共经济需要相应的社会和经济制度,这些制度将动员和保护知识,以实现这些目的。社会知识经济的运作最终取决于体现共同性、互惠以及自由、开放和民主联系的价值观的社会和经济制度,这些都是追求社会目的的先决条件。简而言之,社会知识经济最终取决于社会经济价值。

正如认知资本主义依赖于政府政策、立法、自由市场意识形态以及企业集体力量和服务于它们的制度一样,社会知识经济更需要相应的公民和经济制度,这些制度可以支持和保护公地、集体利益、开放和无障碍市场以及对资本的社会控制——的价值。这些民间机构体现在民主企业、对等网络、非营利组织和社区服务组织、相互支持的中小企业、民间社会和社会经济本身——的结构中。正是这些基于互惠原则和对社区的服务的社会和经济结构可以最好地利用作为公共资源的知识,并保护其未来,使其成为共同利益和整个人类福祉不可或缺的资源。确定这些机构及其发展和增长所需的公共政策是本研究的首要目标。

讨论:知识产权和专利阻碍并减缓创新

乔治·达弗莫斯(George Dafermos)是希腊克里特岛分布式制造业的研究员,也是FLOK的公地导向的生产能力(Commons-oriented Productive Capacities)调查的协调人。

知识产权及其在认知资本主义中的应有作用

资本主义知识经济使用知识产权(IP)作为圈地知识的手段,并作为实现从私有化的知识中提取垄断租金的机制。这在意识形态上是合理的,如下所示:独家知识产权为个人和公司提供激励,使其参与研究以及开发新产品和服务。也就是说,他们促进创新:对专有权利的有利利用的期望可能会鼓励经济主体将其活动转向创新项目,社会将在后来受益(例如,Arrow 1962)。但这实际上是对资本主义知识经济中知识产权功能的准确描述吗?他们真的会刺激创新吗?

关于专有知识产权制度对创新和生产力影响的实证证据概要

要回答这个问题,研究有关专有知识产权对技术创新和生产力影响的现有经验数据是有益的。美国的情况表明资本主义知识经济的专利流量在过去三十年中翻了两番:1983年,美国专利局授予了59715项专利,2003年增加到189597,2010年增加到244341(美国专利局 2013)。

这些数字引出了一个问题:美国专利局发布的专利数量随着时间的推移如何影响美国的技术创新和生产力?根据美国劳工统计局的数据,1970-1979年间全要素生产率的年增长率约为1.2%,而在接下来的20年里,它降至1%以下。在同一时期,研发支出徘徊在GDP的2.5%左右。

简而言之,我们看到的是,专利的急剧增加并未与生产力或创新的增加相对应。无论我们在分析中使用哪种生产率或创新指标,我们总是得出这样的结论:“没有经验证据证明他们(专利)有助于提高创新和生产力,除非生产力[或创新]由授予的专利数量定义”(Boldrin和Levine 2013,第3页;另见Dosi等人,2006年)。

支持专利的专有知识产权支持者经常提出的另一个论点是,它们促进了思想的交流,反过来又刺激了创新。他们声称,如果专利不存在,发明者会试图保密他们的发明,以便竞争对手不会复制它们(例如Belfanti 2004)。从这个角度来看,问题的解决方案是发明者和社会之间的交易:发明者公开了他的创新,社会赋予他在未来二十年左右专门利用它的权利。因此,有争议的是,如果它们取代了对社会有害的商业秘密,专利就会促进思想和创新的传播(Moser 2013,pp.31-33)。然而,实际上,专利具有完全相反的效果,鼓励无知和不交流思想。

在已经成为一种标准做法的情况下,“公司通常会指示他们的工程师开发产品时避免研究现有专利,从而避免随后的故意侵权索赔,以防止增加支付三倍赔偿金的可能性”(Boldrin&Levine 2013,p .9; Brec 2008)。即使情况并非总是如此,专利文件的编写方式实际上使得除律师之外的任何人都无法理解(Brec 2008; Mann&Plummer 1991,pp.52-53; Moser 2013,p.39)。

认知资本主义中知识产权的真正功能:资本主义企业如何实际使用它们?然而,最重要的是,专利对创新和创造的积极影响是资本主义公司实际使用专利的方式。在资本主义知识经济中,专利主要用作(a)向潜在投资者发出公司价值信号的手段,(b)作为防止其他公司进入市场的手段(因此它们具有战略价值,无论它们是否是纳入有利可图的产品)和(c)作为“军备竞赛”中的武器,意味着它们被用于防御或减轻其他公司的法律攻击(例如,参见Boldrin&Levine 2013; Cohen等人2000; Hall&Ziedonis 2007; Levin et al.1987; Pearce 2012)。

另一方面,存在大量案例,其中专利对创新和生产力的影响无疑是有害的。比如说,考虑微软目前如何使用与会议安排相关的专利(编号6370566),以便在Android手机上征收许可费(Boldrin&Levine 2013)。在这种情况下,专利成为一种分享利润的机制,而不参与实际的创新过程。因此,他们不鼓励创新,并构成对社会的纯粹浪费。

有趣的是,就在不久之前,微软创始人比尔盖茨(1991)认为,如果人们已经了解当今大多数想法被发明并获得专利时如何授予专利,那么该行业今天将处于完全停滞状态......没有自己专利的未来的创业公司将被迫支付巨头们选择施加的任何价格。当然,具有讽刺意味的是,无法进入移动电话市场的微软现在正在利用专利诉讼的威胁来对谷歌的部分利润提出索赔。

专利在资本主义知识经济中的使用方式使得下述情况显而易见:“从长远来看......专利减少了对当前创新的激励,因为当前的创新者受到早期专利持有人的不断法律诉讼和许可要求”(Boldrin&Levine 2013年,第7页)。考虑到技术创新本质上是一个累积过程(Gilfillan 1935,1970; Scotchmer 1991),这很容易理解:累积技术是指每一项创新都建立在先前技术基础上的技术:例如,蒸汽机(Boldrin et al.2008; Nuvolari 2004),还有混合动力汽车,个人电脑(Levy 1984),万维网(Berners-Lee 1999),YouTube和Facebook。

但是,如果专利最好的情况是没有影响,最坏的情况是对技术创新和生产力产生负面影响(Dosi等人,2006),那么如何才能解释——特别是从立法者方面——专利的历史性增长和知识产权相关法律?许多分析师都在考虑这个问题。他们所得出的结论相当令人不安:专利激增和知识产权相关法律扩张的实际原因在于大型现金充裕公司的政治影响,这些公司无法跟上新的创意竞争对手或者使用专利来巩固其垄断力量。

讨论:土著人民和(新)传统知识的角色

关于(新)传统知识和人民在社会知识转型中的具体作用的论点

厄瓜多尔的原始公地过渡项目(FLOK)植根于对“Buen Vivir”(良好生活)的当地概念的改编,其中指出了与原始土著人民的公共价值观和原则重新联系以及没有优先考虑物质产品的积累的前资本主义和前现代社会的经验的重要性。

如果这些新传统方法基于相互对话,则是向社会知识经济过渡的非常重要的一部分。在下一节中,我们将说明为什么这么重要。

*主要论点:传统和后工业时代的共同非物质性

不难说现代工业社会是由物质主义范式主导的。现代意识的存在是物质的物质现实,经济中最重要的是物质产品的生产,追求幸福的方式与消费商品的积累有很大关系。对于精英来说,其权力主要来自资本资产的积累,无论是工业资产还是金融资产。无限的物质增长实际上是资本主义的核心咒语,它是由当代货币体系的设计变为必需的并促进的,其中货币主要是由利息驱动的银行债务创造的。

但在传统的以农业为基础的社会中并非如此。在这样的社会中,人们当然必须吃饭和生产,拥有土地和军事力量对于从农业工人那里获得贡献是至关重要的,但不能说目标是资产的积累。封建社会以个人关系为基础,包括相互的义务。这些当然在性质上是非常不平等的,但是与资本主义带来的没有人情味和无义务的财产形式相去甚远,在资本主义的形式中,货物和资本几乎没有任何障碍,它们可以自由地转移到任何被出售的地方。

在这些后部落但仍然是前现代的社会中,精英和生产者的群体都通过对救赎的共同非物质追求或像启蒙等类似的核心精神追求而团结在一起,并且正是这个机构在负责组织这项任务,如中世纪西部的教会或东南亚的僧伽,这是该系统社会再生产的决定性组织。贡品从农业人口涌向有产阶级,但是有产阶级正在进行双重追求:通过庆祝活动显示其地位,其中部分盈余被烧毁;赠送;礼物给宗教机构。正是这种方式才能获得救赎/启蒙,即所有形式的精神价值或功绩。你给的越多,你的精神地位就越高。没有精神地位的社会地位受到这类社会的反对。这就是为什么像教会或僧伽这样的宗教机构自己最终拥有如此多的土地和财产,因为送礼比赛是无情的。与此同时,这些机构通过确保贡品流量的一部分回归穷人并在社会或自然紧急情况下使用,成为当时的福利和社会保障机制。

在当前时代,以生态系统的稳定恶化为标志,我们再次经历了向非物质性的根本和必要的转变。

以下是一些事实和论据,以说明我的观点,即我们的社会又一次转向非物质重点。

国际化的资本精英已经在很长一段时间内转型为金融资本。在这种形式的活动中,金融资产在收益最高的地方不断移动,这使得工业活动成为次要活动。如果我们再研究一下公司的财务价值,其中只有一小部分是由这些公司的重要资产决定的。其余的价值,通常被称为“信誉(good will)”,实际上取决于公司的各种非物质资产,比如其专业知识和集体智慧、品牌资本、对当前的信任以及它可以产生的未来预期回报。 。

最有价值的物质商品,比如耐克鞋,显示出相似的性质;据说其销售额中只有5%由实际生产成本决定,其余部分是品牌赋予它的价值(创造它的成本,以及消费者自己创造的剩余价值)。

向非物质的转变也可以在社会学上得到体现,例如通过Paul Ray关于文化创意的工作,以及Ronald Inglehart关于向后物质价值观和愿望的深刻转变的工作。

对于在广泛的物质安全中生活了一代以上的人口,价值体系再次转向追求知识、文化、智力和精神体验。并非所有人,并非始终,但这种情况越来越多,特别是对于“文化创意”的文化精英或理查德佛罗里达所谓的创意阶级来说,他们也是认知资本主义中关键的价值创造者。

在认知资本主义的背景下可以提到另一个经济论点。在我们的经济模型中,就价值创造而言,当前的主导模型,关键的剩余价值是通过知识产权的保护来实现的。通过州和WTO强制执行的知识产权的租赁,主导的西方公司可以以超过其产值100至1000倍的价格出售商品。显然,正是这些资产的非物质性价值催生了经济流,尽管它需要通过法律机构创造虚构的缺陷。

我们之前曾经说过,这种模式因为非物质的和文化产品的生产、分配和消费的分布式基础设施的出现而受到破坏,这使得这种虚拟的稀缺性从长远来看是站不住脚的。非物质价值创造确实已经从市场体系中泄漏出来。虽然我们需要转变为关注非物质价值,但它也会在当前的政治经济中产生非常强烈的矛盾,这是向综合社会知识经济转变的一个主要原因。

*第二个论点:后解构主义的超现代主义的本质

工业社会,其特殊的心理和文化模式,显然是对传统的对抗。旧的结构必须离开:宗教被视为迷信,社区被视为对个性的压制,传统被视为阻碍了有活力的个体的自由进步。这使得现代主义既是一种对于它能够在社会中建立的所有新的力量来说非常具有建设性的力量,也是一种在与数千年的传统价值观,生活方式和社会组织的战争中非常具有破坏性的力量。它试图剥夺整个社区的个体,取而代之的是学科机构和基于商品的关系。

随后的后现代主义阶段是一种对现代性和现代主义的文化(但也是结构性的,因为它本身就是资本主义重组的表现)反应。后现代主义首先是一种解构主义运动。反对所有“具体化”和“本质化”,它将一切都相对化。没有东西、没有个体是独立的,我们都是由片段构成,它们本身就是无限领域的一部分。通过无限的游戏,支离破碎的“个体”拥有无限的构成元素,可以以无限的方式重新组合。它的积极方面是,除了用虚构的信念和意义的固定框架释放我们之外,它还重新打开了过去和传统的大门。一切可用的东西,都是可重复利用的,反对传统的战争结束了,取而代之的是实用主义的重新占用。

但是,正如它的名字所表明的,后现代主义只能是对现代性和现代主义的批判和反应的第一阶段,即使只是对所有现代事物的反应,也仍然非常依赖它。它是解构性的,是集体自我的社会回归,只有在重建阶段之后才能获得最终的治疗意义。要使后现代主义具有任何终极的积极意义,它必须遵循一个变革性的重建阶段。如果你愿意,那就是超现代主义(trans-modernism),它超越了现代性和现代主义。在那个新阶段,传统不能仅仅作为一个对象被占用,而是需要与传统社区平等对话。它们至关重要,因为它们已具备在后物质时代生存和茁壮成长所需的技能。

*第三个论点:未改变传统的问题的性质

使用或回归前现代精神传统来获得现代灵感并不是一条没有问题或危险的道路:它很容易成为一种反动的追求,一种回到一个只存在于想像中的黄金时代的无效的尝试。

核心问题是许多精神传统都发生在剥削性的经济和政治制度的背景下。虽然剥削形式是不同的,但大多数传统的灵性(spiritualities)及其制度都是在基于贡品、奴隶制或农奴制的制度中发展起来的。这些制度通常结合了被剥夺权利的农民、战士或其他统治阶级,其中传统教会或僧伽在其社会再生产中起着至关重要的作用。例如,佛教只有在接受排除奴隶参加的时候才能被当时的“主流”社会接受。尽管它具有激进民主的潜力,但却融入了封建权威结构,反映了它所属的社会。因此,这些灵性中充斥着父权制、性别歧视以及其他完全不平等的观点和对待人类的方式。

虽然逻辑与资本主义截然不同,但这些形式的剥削以及它们对特定宗教或精神系统和制度的辩护,应该被证明是当代(后/超现代)意识所不能接受的。也许一种对称的但同样有问题的方法可能是纯粹的折衷主义,它可以是后现代意识的结果,其中任何传统的孤立部分都被简单地窃取和重新组合而没有对不同框架的任何认真理解。

我们看到的另一个问题如下:当代通信技术、全球化的贸易和旅行以及资本主义下的世界统一,为文明的混合创造了更大的可能性。虽然接触和交流始终是现实,但它很慢,并且确实存在不同的文明领域,这创造了截然不同的文化现实和个人心理。成为基督徒或佛教徒意味着对生活和社会有着截然不同的取向(尽管在宗教或精神组织(spiritual organization)中存在结构上的相似性)。但是,如果不是整个部分,人口中越来越多的部分现在也深深地暴露于其他文明领域的潜在价值观中。例如,东亚观念同样已经深刻地影响了西方的意识。在这种背景下,一个人的文化和精神传统的根不再能够与全球世界主义的方法和来自其他地方的观点和框架的持续对话分离。越来越多的全球关系网络在影响个人及其身份建构方面变得与当地协会一样重要。

*第四个论点:差异性后工业发展的道路

我认为可以公平地说,当代资本主义是一种在全世界创造同质性的机器,并且这不是最佳结果,因为它破坏了文化多样性。目前的格局受到当前金融危机的严重冲击,这个格局融合了全球化、新自由主义和金融化,它也是一种巨大的强制手段。它破坏了当地农业的生存能力,并为城市创造了巨大的飞跃;它摧毁了大家庭等长期存在的社会形态,严重破坏了传统文化。当然,我不想暗示所有的改变或转变都是消极的,而是强调它会剥夺许多做出不同选择的人的自由,例如那些想留在当地村庄的人。

正是在这里,新传统方法提供了真正的希望和潜力。它不是全球习惯和技术的大量进口,在这种情况下社会尚未准备好或者是作为外来的移植物经历的,而是提供了另一条选择接受和拒绝接受的道路,并制定了一条适合当地后工业发展的道路。

它让我们想起了Gandhi的Swadeshi的概念和适当的技术。他既拒绝了没有适应当地许多情况的西方高科技,也拒绝了没有改变的几乎没有发展的当地农业传统和技术。相反,他主张采用适当的技术,即从当地情况出发的中间技术水平,但从现代科学技术中获取必要的知识,以创造适应当地情况的新工具,同时提高生产力。

新传统经济学可以采取类似的方法,但不仅限于对技术选择的态度,而是对政治和社会选择的整体态度。通过这种方式,与当地价值观相协调,可以选择那些提高生计质量的方面,但不要从根本上颠覆选定的生活方式和社会形式。它代表了一种新方法,它将全球化技术知识的高科技与当地文化的高触感元素相结合。例如,可以想象当地村庄,村子中有以生产技术的小型化和灵活化的最新进展和与全球知识网络全球联系为基础的适应本地化和小规模的制造技术。

*第五个论点:适应濒危生物圈时代的稳态经济

资本主义的本质是无限增长,用金钱和增加资本赚钱。一个无限增长的系统不可能在有限的物理环境中无限地使用有限的资源。今天的全球体系结合了伪丰富的愿景、自然可以提供无穷无尽的投入并且是一种无限倾倒的错误愿景,以及伪匮乏、在知识、文化和科学交流领域通过夸大和不断增加的阻碍了创新和自由合作的知识产权人为创造稀缺。

为了实现可持续发展,我们新兴的全球人类文明和政治经济学需要扭转这两个原则。这意味着我们首先需要一种稳态经济,这种经济只能发展到可以将其投入回归自然的程度,以免进一步耗尽自然资源。它要求将全球开放式创新社区的技术和科学知识的共享和交流自由化,以便整个人类的集体智慧可以用于解决复杂问题。

第一次转型与我们当代的货币体系密切相关,其他答案可以在传统的前工业社会财富概念中找到。

例如,与以农业为基础的社会和生产系统相关的传统宗教禁止利益。这有一个很好的理由:当有人以利息延期贷款时,这种利息就不存在了,借款人必须在其他地方找到钱[11]。换句话说,为了偿还利息,他必须使其他人变得贫穷。当然,这在静态社会中具有极大的社会破坏性,因此,不允许发生这种情况,这解释了反对利息的宗教禁令。

然而,在现代资本主义社会中,已经找到了一种解决方案:增长。只要馅饼正在增长,人们就可以从不断增长的馅饼中获益。然而,问题在于这种货币体系需要增长,无限的增长。静态的商业是不可能的,因为这意味着他们无法偿还利息。

现在我们已经达到了生物圈的极限,既然我们需要再次建立稳定的经济,我们就需要无息的货币体系,而矛盾的是,宗教禁令再次有意义。

这只是超现代挑战与植根于前现代时代的传统和宗教体系的价值之间的联系之一,例如佛教经济,当然还有“好生活(Buen Vivir)”的传统。

我们可以采取许多其他的例子:例如,现代化学农业破坏了土地的质量,并耗尽了土地,因此在这里,前现代传统习俗再次变得有趣。然而,正如我们在第三个论点中所述并在第四个论点中进行细化的那样:由于传统也存在问题,因此不能简单地复制,它只能以批判的方式使用。

这种关键方法的一个例子是适当的技术运动。在这种方法中,人们认识到传统技术本身是不够的,超现代技术在更传统的环境中往往是不合适的,因此,需要一种既根植于“传统”即当地情况的中间实践,也根植于现代性,即创造性地运用技术解决方案和推理,从而创造出一种新型的“适当的”技术发展。

*结论:社会知识经济的精神可以与新传统方法相结合吗?

随着社会知识经济和基于共同性的同伴生产以及开放和分布式制造等实践的出现,新的联盟成为可能:在技术最先进的开放式设计社区和仍然与传统做法紧密相连的大多数人之间。通过这种将为了稳定国家经济的传统禁令与自然可能性相结合的联盟,可以创造出一种能够绕过工业时代现代主义的破坏性实践的差异化后工业化未来,并创造出一种“适当的”技术未来,在这种情况下更传统的社区可以更自由地决定适应什么和拒绝什么。另一方面,超现代的开放式设计社区可以从传统方法的智慧中学习。这样的联盟需要意识形态的载体,而“好生活(Buen Vivir)”就是它的表达。

【译者注:本部分主要介绍了基于公地的互惠许可证对保护传统知识的潜在作用,在推进过渡计划时性别平等的重要性,过渡计划所导向的经济的新的微观结构和宏观结构,以及私人资本在这个过程中如何与公地共处并最终消失。】

基于公地的互惠许可证在保护传统知识方面的潜在作用

传统知识基于互惠的许可

今天,如果土著和其他社区想要为了其他人的利益而分享他们的知识,他们会在某种程度上处于一种道德约束中。

如果他们在没有任何知识产权保护的情况下分享他们的知识,或者他们使用自由软件运动的经典开放许可(例如通用公共许可证)分享他们的知识,他们本质上允许任何外部力量,包括垄断的跨国公司,从他们的知识和传统中获利而没有保证任何互惠,并且他们可能不会从他们的贡献产生的财富中受益。

另一方面,如果他们使用Creative-Commons非商业许可证等许可证,这将允许共享以及通过共享知识传播利益,但同时也降低了基于该知识的经济发展潜力。

最后,如果根本不分享知识,将阻止其他人从可能挽救数百万人生命的潜在新药中获益。

因此,重要的是在讨论中引入基于互惠的开放许可的可能性。

让我们首先总结一下这个问题,它是由基于自由软件、开放式设计和开放硬件的经济引发的。这些领域由完全开放的许可证(如GPL)支配,允许任何人使用代码,但是要求修改代码的人员将其添加到公共池中,以便所有人都可以从中受益。虽然这导致了免费和开源软件的指数级增长,但它也将这种基于公地的开放式同行生产的新模式纳入了由大公司主导的经济发展。所以,同伴生产的模式不是自主的,也不能自我复制,因为公共贡献者在不自主地为资本劳动。因此,我们有一个悖论,即允许完全分享的许可证实际上促进了资本的积累。在文化领域,其中一个答案是发明和使用Creative Commons非商业许可证。这些类型的许可证允许任何人使用和复制文化产品,条件是没有意图或实现商业利润。该解决方案引发了两个问题。第一,这样的许可证不会产生真正的公共资源,而只会产生由文化产品生产者决定的共享规模;换句话说,没有共同池的共同创建。第二,它禁止基于受保护的工作进一步促进经济发展。

有这个难题的替代方案吗?Dmytri Kleiner提出了同伴生产许可证(PPL),该许可证已经由开放式农业加工社区(如法国的Adabio Autoconstruction)进行过讨论。PPL基本上允许工人拥有的和为公地贡献的实体自由地使用公共知识库、代码和设计,但要求从营利性公司获得许可费,这些公司希望使用相同的公共池来实现私人利润。因此,有几个优点。一个是来自私营公司的公共收入来源;第二,经济发展没有被禁止,而只是以互惠为条件;最后,还可以导向另外一种可能性,即签署许可证的实体和它所保护的公地,可以建立一个基于道德原则的强大的创业联盟。

虽然目前的PPL的准确措辞可能不适合传统和土著社区的“原样”,但它开辟了为传统知识创建适应的基于互惠的开放许可的可能性。

这会带来几个好处:

1)传统社区愿意分享,因此知识将有益于全人类

2)它将允许基于该知识的经济的发展

3)签约互惠将使传统社区受益并获利

4)传统社区成员可以通过基于使用此类许可证的道德市场实体,在团结经济中变得活跃

5)传统社区和他们自己的道德市场实体可以使用相同的公共池联合创业联盟

6)这些传统社区可以与活跃在世界其他地区的道德市场实体联合起来,它们对基于互惠的开放许可证所体现的共同价值观和原则充满信心

讨论:性别方面

在主导经济中,女性在国内“有贡献的”部门与在同伴生产(作为一个真正存在的社会知识经济)中的作用的结构状况之间存在显著的结构相似性。

为了家庭公共福祉,妇女做出的贡献超过男性,而且这项工作大多(几乎总是)没有报酬。公地的贡献者也经常自愿为公地做出贡献。如果女性想要确保自己的自我再生产和在家庭中更平等的地位,她们必须找到资本-劳动关系中的工作,社会知识经济中的同伴生产者也必须找到工作。目前,家庭护理经济和社会知识的生产都不允许其所有者进行自我再生产。

虽然家庭平等(家庭内部的平等)的许多结构性限制已被消除,但通常的文化限制决定了女性比男性伴侣进行更多的家庭作业。同样,在同伴生产经济中,尽管它在结构上对所有人都开放,但它通常由男性主导,而这些男性主导的文化不仅创造惰性(inertia),而且有时构成女性参与的真正障碍。

这表明向社会知识经济的过渡必须伴随着解决妇女在社会和经济中的结构性条件的强有力政策。在已经存在的社会知识社区中,必须支持争取性别平等的力量,必须解决维护性别不平等的结构和文化因素。过渡项目仅仅能够简单地参与社会知识的创造和使用是不够的,它必须促进所有公民的平等(equipotential)参与,并为其创造条件。如果不这样做,可能会产生相反的效果,即由于妇女不参与社会知识经济而产生进一步的不平等。

介绍国家,公民社会和市场之间的新结构

我们可以从已有的社会知识经济中学到什么

社会知识经济不是乌托邦,也不仅仅是未来的项目。它植根于已经存在的社会和经济实践中,即以公地为导向的同伴生产,其中已经产生了知识、代码和设计的公地,并产生了像自由软件经济、开放硬件经济、自由文化经济等真实经济。根据公平使用经济(Fair Use Economy)的报告,在它最广泛的解释中,开放和共享知识周围出现的所有经济活动可能已达到美国GDP的1/6,雇用了1700万工人。

关于这种新兴经济模型的微观经济结构已经有很多介绍,我们可以总结如下:

·这个新价值模型的核心是贡献社区,包括有偿的和无偿的劳动,它们创造了知识、代码和设计的公共池。这些贡献得益于协作的生产基础设施,以及支持性的法律和制度基础设施,这些基础设施能够实现协作实践并赋予其权力。

·这些合作的基础设施,即技术、组织和法律基础设施,经常允许自由软件公地、民主运行的基金会(有时称为FLOSS基金会)或更普遍的“为了公益的协会”使用,这可能会创建代码存储库,防止开放和共享许可证受到侵犯,组织基础设施的筹款活动,并通过地方、国家和国际会议组织知识共享。它们是一种有利和保护的机制。

·最后,成功的项目围绕公共池创建了一个经济体,它植根于基于公共池的增值产品和服务的创造,但也增加了它。这是由在市场上运营的企业家和企业完成的,并且通常是营利性企业,它们围绕公共池和贡献者社区创建了“企业联盟”。它们聘请开发人员和设计师作为工人,为他们创造生计,并支持技术的和组织的基础设施,包括为基金会提供资金。

在这些一般的微观经济经验的基础上,有可能推断出与之适应的宏观经济结构,其中包括一个主要由贡献者社区组成的市民社会,它创造可分享的公地;和一种新的合作伙伴国形式,它能够普遍地促进和赋予社会生产权,并创造和保护必要的公民基础设施;以及一个开展商业和创造生计的企业联盟。

新结构

在旧的新自由主义愿景中,由资本动员的工人在私营部门创造了价值;国家成为保护财产所有者特权利益的市场国家;市民社会是一个衍生的剩余类别,正如我们语言的使用(非营利,非政府)所证明的那样。尽管如此,劳动力和市民运动的结合部分地成功地使市场社会化,而这些成就现在正受到威胁。

在认知资本主义的新视野中,网络化社会合作主要包括基本无偿的活动,这些活动被专有的“网络”平台捕获并金融化。社交媒体平台几乎完全捕捉了其成员的社会交换价值,而分散劳动力(如众包)往往会降低生产者的平均收入。换句话说,网络化生产的“网络化”版本创造了一个永久的不稳定因素,强化了新自由主义的趋势。

在相反的基于开放公地的知识经济和社会的愿景中,价值是由公民有报酬的或自愿的创造的,这创造了开放和共同的知识池,由合作伙伴国共同生产和启用,这为开放知识的出现创造了合适的条件;并且,愿景中会优先考虑道德企业联盟,这些联盟在公地之上创造市场价值和服务,他们也是共同生产的。基于开放公地的知识经济的理想愿景是“同伴生产者”或平民(网络知识社会的劳动形式)不仅共同创造所有社会都能从中受益的公共池,但也通过道德企业创造自己的生计,从而不仅保证自己的社会再生产,而且保证剩余价值保持在公共合作领域。在这一愿景中,社会团结经济不是经济生产的平行流,而是新经济模式的超高效和超合作的核心。

因此,在新的愿景中,市民社会可以被视为由一系列富有生产力的市民公地,即共同的知识库、代码和设计所构成;市场由合作社、社会和团结经济的优先参与者组成,它们将共同利益纳入其组织结构,其劳动贡献成员与公民贡献者共同产生公地。最后,在这一愿景中,合作伙伴国能够促进并赋予这种社会合作的能力,并为创新和公民及经济活动的开展创造必要的公民和物质基础设施。

合作伙伴国不是一个弱小的新自由主义国家,其剥夺了公共权力的社会功能,并保留了市场状态和镇压功能,就像新自由主义模式一样;它也不是为其公民组织一切的福利国家;但这是一个以福利国家模式为基础的国家,同时为社会自治创造了必要的物质和公民基础设施,并为公民生产模式提供了公民非物质公共资源和合作社会团结企业。

道德经济和市场不是一个弱势和平行的经济体,专门从事竞争力较弱的经济部门;相反,道德市场是经济的核心生产部门,围绕竞争性知识基础建立强大的企业。同时,它为市民社会服务,共同构建社会和商业所依赖的开放知识共享。

为什么这是后资本主义的情景?

资本主义驱动的社会为了产生交换价值而生产,这可能是有用的,也可能不是;它不断努力创造新的社会欲望和要求。

相比之下,基于开放公地的知识经济包括一个富有生产力的贡献者的市民社会,这些公民贡献者根据使用价值的动机不断为自己选择的公地做出贡献;正是围绕这些使用价值的公地,道德市场和经济找到了自己的位置,并为市场创造了附加价值。公共捐助者和来自合作社/社会部门的有偿道德劳动者不断共同生产公地。在这种情况下,主要驱动因素是所有人都可以获得的丰富知识,而不是由供需动态驱动的市场;但是,围绕着非竞争性甚至是反竞争性的非物质的丰富商品,依然部署了一个合作社和社会团结的市场,这些市场在市场上增加和销售稀缺资源。

在同样的情况下,国家不再是为财产所有者服务的新自由主义市场国家,而是为市民社会,他们的公地和道德经济领域服务。它不是为财产所有者的私人资本积累服务,而是为公共合作社部门的价值积累和公平价值分配服务。它为公民的公开公共服务,以及为他们需要的良好知识服务。没有关注排除市民社会参与的公-私伙伴关系,支持公地的合作伙伴国将关注公共社会或公共公地伙伴关系的发展。在适当情况下,合作伙伴国会考虑公共服务的可能的共同性。例如,遵循魁北克和意大利北部建立社会关怀互助合作社的模式,其中国家支持和规范由多利益相关方管理的民间社会组织直接提供医疗服务。一旦国家在知识领域承担基于公地的公民和道德经济的支持,它很可能也会考虑物质领域的制度性公地的发展。例如,制定以公地为基础的住房发展政策,将社会住房置于投机领域之外。希望在非物质知识领域发展公地的社会和国家也将着眼于扩大人类活动其他领域的公地领域。

一个例子可以说明为什么有时这可能是必要的。在自由软件生产领域,几乎所有的自由软件知识社区都有自己的利益协会,这使得合作、保护许可等成为可能。这很有可能是因为参与需要知识和网络接入,而在我们的社会中,网络已经大部分社会化了。但开放硬件开发人员尚未发展出此类协会,并且更依赖于销售硬件的公司。这是因为开放式硬件需要大量的物质资源,这些资源需要私下购买,这有利于资本所有者,并削弱了有助于公地的生产性社区。在这种情况下,开放硬件开发人员可以共享其生产方式的想法,将在开发商和公司所有者之间重新建立更多平衡。我们的例子还提到了以公地为导向的所有权和治理形式,这些形式可以帮助公民更好地控制关键的基础设施,如土地和住房。

讨论:资本主义部门的作用

在这种情况下,资本主义部门的作用是什么?

这里的第一个关键问题是在社会团结部门和私营部门之间建立公平的竞争环境。虽然社会团结经济自愿将公共利益纳入其章程和运作,并且“自然得对公地友好”,私人资本部门也受到监管,以减轻其对社会和环境外部性的背弃。

合作伙伴国鼓励从采掘权模式转变为生成所有权模式,而私营公司与公地的关联将有助于他们适应与平民共同创造和共同设计的价值的新模式。通过新的团结机制可以减轻对分布式劳动力的过度开发。随着公共部门、合作社部门和资本主义部门之间的相互适应,剩余的资本主义部门应该在新的实践以及所有权和治理形式中日益社会化。其目的是创造一个公平的竞争环境,在这个环境中,社会价值的过度开发逐渐变得不可能,并且通过受到良好保护的开放公地的存在,提取租金变得同样不可能和适得其反。

第二个关键问题涉及公地贡献者的自我再生产能力。在新自由主义,认知和网络资本主义形式的支配下,平民无法在开放知识公地的生产中维持生计,并且在大多数开放许可下,私营公司可以自由使用和利用公共知识而无需返还利益。这迫使许多或大多数平民为私人资本工作。需要实现的是公地和私营公司之间的新契约,这将确保公平分配价值,即一个从私人公司到公地的价值流必须出现,其中价值是从平民的劳动中提取的。必须开发模型,允许私营公司成为公地的公平合作伙伴。最后,利用自己的研究人员和专有知识产权的私营公司将不能够与可以利用全球知识生产和共享的开放生态系统竞争;必须鼓励这种公平适应的过程,并且,伴随着公地及其相关道德企业和合作伙伴国的措施,所有参与者都能从公地受益。私人资本必须承认,或不得不承认,其所捕获的价值绝大部分源于社会合作在知识创造中的公益:正如他们必须认识到更好和公平地支付劳动力的必要性一样,他们必须认识到要公平地为公地的生产付费。

【译者注:本部分详细介绍了合作伙伴国的概念、组成和目标,公共服务与公地的关系,道德经济在社会知识经济中的本质和作用,以公地为基础的市民社会的形态以及互惠的概念和作用。】

合作伙伴国,道德经济和以公地为基础的公民社会的新三元制的描述

合作伙伴国的概念和公共服务的公地化

因此诞生了合作伙伴国的概念,它不反对福利国家模式,而是“超越并包含”它。合作伙伴国是一种国家形式,通过保护和促进公地的继续和扩展,实现知识、生计和福祉的社会生产并赋予其权力。合作伙伴国是建立和维持公民基础设施和教育水平的集体制度,其治理基于公共服务和集体决策的参与和共同生产。伙伴国家保留了福利国家的团结功能,但减少了向公民提供服务的官僚程序。它放弃了公民的家长式愿景,其中公民是其服务的被动接受者。因此,合作伙伴国的基础是广泛参与决策,但也包括提供服务。公民服务是在公民的充分参与下共同创造和共同生产的。

实现这一目标的手段是通过公共伙伴关系实现“公共服务的共同化”。公私伙伴关系不仅增加了公共服务的成本,而且造成了广泛的不信任和为了抵消合作伙伴的利益的控制的需要,但这基本上是反民主的,因为它们忽略了公民的参与。

在评论中,Silke Helfrich将国家与公地的一般关系定义为:

“对我来说,国家的角色至少有四个:不仅是——阻止圈地,还有通过以下方式触发新公地的生产/建设:

·(共同)管理复杂资源系统,不限于当地边界或特定社区(作为经理和合作伙伴)

·关于照顾公地(调解员或法官)的规则(章程)的调研

·为管理公地的平民提供奖励

这里的重点是设计智能规则,以自动保护公地,就像GPL一样(促进者)”。

David Bollier补充说:

“国家已经正式通过授予公司特许状将其部分权力授予公司,表面上是为了某些公共目的。为什么国家不能对基于公地的将(以他们自己的方式)为公共目的服务的机构进行类似的授权?如果我们这个时代的关键问题是市场/国家双头垄断,那么我们坚持,国家应授权以公地为基础的机构进行自我组织并让其获得法律的承认。詹姆斯奎利根呼吁平民建立自己的“社会宪章”,但这些事物的法律地位仍然有些不明确。

国家特许公共机构的公共价值在于它们会对下列事物有所帮助

- 限制造成其他人流离失所的负面外部因素(正如公司通常所做的那样);

宣布某些资源是不可剥夺的,并与社区相关联,作为其身份的一部分;

2.确保比官僚国家能够提供的更有爱心、尽责和有效的管理和资源监督;以及

3.帮助平民内化与市场激励不同的管理价值观、道德规范、社会实践和长期承诺。”

(电子邮件,2012年7月)

但是Tommaso Fattori,意大利水下运动的主要活动家,该运动拥有最发达的公共服务共性的概念,说:

“公地的领域大部分都是在公共但非国家的舞台上确定的,其中集体照顾、生成和分享公地的个人的行为具有决定性和根本性。

从这个意义上说,公地和共同机制可以成为改变公共部门和公共服务(通常是官僚主义的并且习惯于追求游说团体的私人利益)的一种手段:一种共同化(Commonification)的手段。实际上,传统公共领域与公地领域之间存在许多可能的良性交叉。

共同化超越了公共领域的简单去私有化:共同化基本上包括其民主化,将居民自身直接自治和自我管理的要素带回来,普遍利益(或在恢复活力的公共机构内进行参与式管理)的商品和服务。共同化是一个领土的居民重新获得决策去选择、统治和获得特权的能力和权力,重新占用以参与方式治理和管理商品和服务的可能性的过程:这就是将公民变为平民(commoners))的第一人称活动。

一般来说,有一系列的情况(包括生活空间和时间表,工作不稳定和其他困难的工作条件,土地的城市化和基础设施的复杂性),这些情况并不能让大都市的居民绕过市政当局和公共机构(或在没有公共资金的情况下为主要基础设施工程提供资金),进而完全自我管理水务公用事业或公共交通等基本服务:另一方面,可以在不同阶段总结自治和公地的要素服务的总体方向、计划、安排、管理和监督。同时,还必须让公共服务工作者在共同管理中发挥积极作用。这意味着与“公共”的私有化相比,要走另一条路。

但除了必要的立法工具创建可以保护和鼓励公地和共同性之外,公共理念和公地理念之间还存在其他重叠。

可以开发几种形式的公共-公地伙伴关系,其中国家的角色被重新调整,从其目前对私营营利性公司的支持和补贴,到支持公地和创造公地价值。这可以通过免税、补贴以及分享的和公地的活动的授权来实现,但也可以通过将公地和国有商品分配给公地和共享的使用来实现,这要归功于公共机构和平民共同努力的项目。这条道路可能是国家和地方当局在合作伙伴国中的作用的一般转变的开始,“即公共当局,它创造适当的环境和支持基础设施,使公民能够平等地创造价值,使整个社会受益”。

Tommaso Fattori深入了解了新的国家形式与公地之间的确切关系:

“为了理解公共服务在什么意义上以及在什么条件下可以被视为共同性,有必要提供一些关于公共服务的含义以及公地的简要说明。在这两种情况下都很难做到简洁,因为关于这些领域和问题的辩论范围很广。公共服务:众所周知,在大多数法律体系中,法律没有对“公共服务”概念的含义做出任何定义。简而言之,在理论重建中,主要有两个立场:主观理论关注提供服务的主体的公共性,而客观理论则关注区分其所进行活动的公共利益。根据主观理论,确定公共服务所需的要素是国家或其他公共机构对服务的直接或间接责任,以及为公民利益提供的服务。

另一方面,对于客观理论,必要的要素是为集体提供服务并将公共利益置于其核心。然而,欧洲联盟更愿意回避这个问题,谈到“共同利益的服务”:被集体认为具有中心利益的服务(市场和非市场),因此必须受到“公共服务的具体义务”的约束。在这几页中,我们所说的公共服务指的是共同利益的服务,也就是说,是大量的基本服务,它们曾经是福利服务的一个组成部分,但是现在大部分都被私有化了,或者是由公共机构提供但是按照私有化公司的方式运作。 这些服务包括,虽然这不是一个详尽的列表,卫生服务、学校和大学、电力供应、运输和其他当地公用事业如水或废物服务。

公地:公地意味着什么以及公地是什么更为复杂,因为这是一个不同方法和范式发生冲突的领域。一般来说,公地是我们共享的一切;特别是平等的属于我们所有人的自然和社会的恩赐,应该为后代保留:物质的或非物质的,竞争的或非竞争的,自然的或躲避专用概念和建立社会纽带的人为资源。除了共享资源之外,还有另外两个公共基本构建块:平民和共同机制。平民(commoners)是社区的所有成员,甚至是松散联系的人群,他们管理和关心共享资源,或者采取一种自治形式产生共同资源,这基于他们自己制定规则的能力(以及确保他们受到尊重的激励和制裁,以及监督和解决冲突的机制),称为共同机制(commoning)。共同机制是一种参与性和包容性的决策形式和一种治理系统,用于分享、生产和再生产公地,以符合当代和后代的利益,并符合自然公地的生态系统本身的利益。

仍然笼统地说,尽管经过人们的选择和决定几乎所有的商品和资源都可能成为共享的对象,从而成为“共享资源”或“公地”,但大多数人可能会同意核心资源,即至少在原则上关于剥夺生命本身的痛苦和自由的个人和集体发展的可能性的资源“不能不是公地”:初级的说,基本上,自然或社会资源,从水到知识。一个没有沙发客的未来,在那里所有的床都被赋予货币价值而不是用来分享,当然不像有沙发客的未来那样令人满意。但是,不是所有人都可以获得水的未来是不可接受的。

这些主要的公地不得允许根据个人财富进行歧视,而应在人类和人类作为其一部分的自然的其余部分之间重新引入平等和公平的要素,以及关怀的关系——而不是统治或服从的关系。这些资源不属于政府或作为单一体的国家(State-as-person),因为它们属于集体,最重要的是属于子孙后代,他们的权利不能被剥夺。分布式参与式管理和自治,包容和集体享受,没有个人专有权,使用价值超过交换价值,满足主要和分散的需求:公地,在这种理解中,意味着所有这些事情。” [12]。

提供共同公共服务的机制之一是与国家作为资金和质量控制机制之间的合同,以及“团结合作社”,它们是多方利益相关者合作社,汇集了参与特定工作的所有各方——工人,消费者,拥有和可控的民主结构中的大型社区的生产者和成员。这种新的交付系统在社会护理,老年人、身体残疾等特定人群的健康和支持服务领域处于领先地位,并在意大利北部(艾米利亚-罗马涅,博洛尼亚周边地区)以及魁北克省尤为突出。John Restakis的政策报告中描述了这些例子。

总结:

在成熟的社会知识经济中,国家仍将存在,但将具有完全不同的性质。它的大部分功能都将由公地机构接管,但由于这些机构主要关心的是自己的公地,而不是一般的共同利益,我们仍然需要作为整个系统保障的公共机构,并且它能够规范各种公地,保护平民免受可能的虐待。因此,在我们的情景中,国家不会消失,而是会被改变,尽管它的范围可能会大大减少,而其余的职能则完全民主化并以公民参与为基础。

在我们的愿景中,它是以市民社会为基础通过公地的同伴生产,这是私营部门创造价值的保证,国家作为合作伙伴国的作用是促进和增强共同价值的创造。因此,新的p2p国家,尽管有些人可能认为这是一种矛盾,但它是一个归属于公地的国家,正如它现在属于私营部门一样。

道德经济

道德经济在社会知识经济中的本质和作用究竟是什么?

首先,道德经济通过为道德市场部门创造附加值,“实现”共同池中“平民”所创造的价值。实现的盈余直接发生在同样是公地的贡献者的工人身上,从而实现了他们的自我再生产,而不依赖于传统的资本积累经济。由此创建了一个新的“合作积累”过程,它在公地和古典资本部门之间进行调解,并直接服务于公地和平民。

道德经济可以实现利润,但实现的利润直接服务于创造使用价值的目的、使命。因此,它与公民非营利部门并不重合,但称为非营利部门(Not-For-Profit sector)会更好,因为利润被归入社会目标。这实际上是为什么新部门被称为道德经济的原因,因为目标不是利润的积累,而是“公益”的积累。因此,同义词是谈论“为了公益”的部门。

道德公司可以采取截然不同的形式,或“开放的公司形式”,其共同目标是为一般的“共同利益”,特别是为公地做出贡献。他们可能在某些特定公共池(但可能会使用多个公地)周围建立联盟。不同的法律制度可能是B-Corporations,公平贸易公司,社会企业家,工人或其他形式的合作社......其中一个关键创新是“团结合作社”的发展,其在John Restakis的其他报告已有描述。团结合作社将共同利益纳入其章程,并受多方利益相关者管辖。

出于可持续性的原因,道德经济可能侧重于重新进行本地化生产,但其工人通过对其运营至关重要的开放式设计社区进行全球合作。在组织上,他们可以通过团结特许经营或“Phyles”,即通过全球社区支持或以任务为导向的道德“跨国”形式等模式进行全球组织。

讨论:道德经济的物质和非物质基础设施要求

作为社会知识社会核心的道德经济的出现和加强将需要物质和非物质的基础设施的发展。

首先是开发一系列替代“公司”的结构,这些结构与实现利润的主要目标无关,但允许市场实体为社会的目标、任务、目的等运作。这是一个我们称之为开放公司样式(Open Company Formats)的领域,并且是一个已经在各个国家正在进行的转变。

第二是支持创建可行的“开放商业模式”。这些是为了财政复原力和可持续性的模型,旨在识别和发展社会化知识库,而不是压制。

第三是分布式融资的发展,既包括直接来自公民的众筹,针对道德金融合作伙伴的“云融资”,也包括国家或公共融资[13]。

关键问题是,如果没有通过知识产权租金实现的超额利润,私人风险资本就不会那么热衷于投资无专利创新,那么就需要通过公共政策框架建立和支持替代的金融体系。

因此,还需要发展一种新的法律,有利于分享、有利于社会的知识和基础设施,它支持道德经济及其逻辑,促进和简化知识和其他非物质资源以及材料的相互作用。需要一个法律基础设施来促进和发展“共享”和“合作”经济学的形式。

一个技术基础设施将被需要,不仅是通用和开放的互联网基础设施,还有支持适合不同工业和经济部门的协作平台的开发。例如,每个部门都需要设计对象的存放处;和智能对象互连的基础设施,即所谓的“物联网”。开放式和分布式制造以及可再生能源的分布式生产都需要基础设施,并靠近需要它们的地方。

需要开发新形式的开放式会计核算,以便在基于公地的缴费型经济中辨认新的价值创造形式。

在这种情况下,我们认为合作伙伴国有责任通过各种支持政策来促进道德经济的发展,这些政策可能采取以下制度形式:

·公地促进和捍卫机构:这是一个促进有关公地的和其法律和基础设施形式的知识的机构,例如,促进和保护使用基于公共资源的许可,例如GPL,Creative Commons等......这个机构支持创建共同的知识、代码和设计池,一般用于特定的部门和区域。

·道德经济孵化研究所,支持围绕共同知识库的经济实践的出现。它有助于公民和道德企业家围绕这些公共池创造生计。它教会企业家平民在公共场所创造附加价值的可能性,以及法律、商业和技术推动因素。它促进了新部门创业联盟的建立,并支持已建立的道德经济参与者来解决共同问题。

·过渡收入:在公地之前可以创造繁荣的道德经济,需要一个时期的公民参与和投资,这可能不会立即产生生计。因此,可以创建一种结构,该结构可以实质上支持新公共池的创建者在这样的过渡时期中维持自己。在企业联盟能够在各个部门的新公地经济中发挥作用之前,这将是在公地创建初期对抗不稳定的重要机制。

以公地为基础的公民社会

John Restakis的贡献:

在最广泛和最普遍的意义上,市民社会是通往自由和民主的联盟、社区创造以及包括政治在内的社会生活运作的社会冲动。这就是瓦茨拉夫·哈维尔(Vaclav Havel)等作家所使用的公民社会意识。市民社会与国家不同,因为它来自私营部门的运作。一些作家也强调它与家庭的区别。对于哈维尔和一大批回到亚里士多德的作家来说,市民社会仍然是人类生存的基本事实。这是使人类生命成为可能的原因。对于亚里士多德而言,人类社会的手段和终结都是对美好生活的追求,这实际上是一种社会生活。从这个意义上讲,它是来自市民社会的制度(学校,志愿者协会,工会,法院,政党等),它们为个人提供实现自身人性的手段,并通过这样做来完善整个社会。国家是这种冲动的产物。

正如托马斯潘恩所写的那样:“在人类中统治的大部分秩序并不是政府的作用。它起源于社会原则和人的自然构成。它存在于政府之前,并且如果废除政府的形式将仍然存在。人对人的相互依赖和互惠利益,以及文明社区的所有部分的相互依赖,创造了连接人类的巨大联系。总之,社会为自己做了几乎所有归于政府的事情。”

十七世纪末访问美国的亚历克斯·德·托克维尔(Alex De Toqueville)将年轻民主的活力归功于其社团生活的丰富性和多样性。在市民社会中,大部分的公民活动是由通过合作提供商品和服务而创建的组织进行的,其中人们共同行动以实现共同利益。它们构成了由非营利组织和志愿者组织、服务团体、文化组织如合唱社团、慈善机构、工会和合作社组成的部门。市民社会的这种经济方面也被描述为民间经济、第三部门或社会经济。对于所有这些概念——公地,市民社会和民间经济——互惠的概念是根本的。

论互惠

互惠是使社团生活成为可能的社会机制。它是社会生活的基础。在其要素中,互惠是一种个人之间自愿交换的系统,其基础是,将来一个人的恩惠将被提供给给予者或其他人。

愿意回报是个人社交能力的基本信号。极端情况下,个人完全不愿意回报就等于切断了他们与其他人之间的联系。因此,互惠是一种社会关系,其内部包含强烈的情感甚至精神层面。这些元素在个体内构成了一组与作为消费者的“最大化一个人的效用”的经典意义上的行为完全不同的动机。

互惠促进了广泛的经济活动,这些活动的基础是人与人之间的态度和价值的分享和加强,这些态度和价值构成个人和人类社会之间的基本纽带。

互惠交易中的交换不仅仅是特定的商品、服务和好处,更重要的是表达善意,保证人们愿意帮助他人。这是信任的基础。因此,互惠的实践具有深刻的社会影响,并带来明确的道德因素。互惠是理解社会制度如何运作的关键。但它也是一种具有完全不同特征的经济原则,它体现了社会属性,而不仅仅是商业属性。当互惠在向人民和社区交换商品和服务时找到经济表达时,就会产生民间经济。反过来,这也是公地形成和使用的关键原则。

民间经济组织是那些追求其目标的人,无论是经济目标还是社会目标,都是基于个人的贡献将得到回报并分享利益。互惠和相互性是定义这些组织的活动和目标的经济和社会原则——无论是合作社,志愿者协会还是传统的非营利组织。他们的主要目的是促进集体利益。他们的社会产品不仅仅是他们生产的特定商品或服务,而是人类的团结——社会中人们围绕共同目标共同努力的倾向。它的另一个名字是社会资本。而且,与资本主义对劳动力的资本控制原则相反,互惠是社会利益的手段——无论是以劳动、公民团体还是消费者的形式——能够控制资本的手段。

作为市民社会的一个分支,将互惠用于经济目的是区分民间或社会经济与私营和公共部门的区别。毫无疑问,社会知识经济的长期成功和实施将在很大程度上依赖于强大、自主、民主、创新、能够发挥分配给它的核心作用的民间经济的力量和发展。民间经济是社会和经济空间,它最能反映政府的社会主义和公民理想的价值观和原则,并且是那些从长远来看捍卫和推进这些理想的民间机构的来源。

因此,公共政策和立法必须成为建立价值观、技能和制度的重要政治和法律资源,使民间经济蓬勃发展,并提供最终有助于改变国家的政治经济的不可或缺的社会基础。在我们看来,进步的公共政策和立法对于民间经济将成为创建一个新的社会契约和社会运动的主要机制,这个社会运动一方面反映了国家的互补的目标和目的,另一方面反映了市民社会的集体价值观。

【译者注:本部分主要介绍了基于公地的互惠许可证的关键作用,道德企业间的协调机制,面临生态可持续性问题时共同化的重要性,创新位于开放式社区的重要性,以及对共享经济的分析。】

超越市场,超越规划?

基于公地的互惠许可证的关键作用

在这里,我们以对支持基于互惠的道德经济的实际出现的新型公地许可为中介,对公地与新的道德市场部门之间的确切互动做出关键的战略论证。

今天,劳动/p2p/公地和其他社会变革运动确实面临着一个矛盾。

一方面,我们有了重新出现的合作社运动和工人自有企业,但他们有着结构性弱点。合作实体为自己的成员工作,不愿接受分享现有利润和利益的新合作者,并且这些合作实体是与资本主义同行相同的专有知识和人为稀缺的实践者。虽然它们的内部是民主的,但他们经常参与资本主义竞争,随着时间的推移,这往往会破坏他们自己的合作价值观。

另一方面,我们在自由软件、开放式设计和开放式硬件等领域拥有开放和以公地为导向的同伴生产的新兴领域。虽然这些领域确实为整个人类创造了共同的知识库,但它们同时由初创企业和使用这些公共资源的大型跨国企业主导。

我们提出的解决方案是一种新的融合或综合,即“开放式合作主义”,它将以公地为导向的开放式同伴生产模型与公地所有权和治理模式相结合,例如合作社和团结经济模型。这些开放的合作社将使用更具限制性的共享形式,这将确保在公地周围产生的道德市场联盟中有着更强的互惠性。

开放式合作模式的论点是当前合作形式的局限性,因此接下来是关于新许可证的论证。

今天,我们有一个矛盾。我们在自由软件或开放硬件的同行生产中使用的许可越可共享,围绕它形成的企业联盟的实践就越资本化。这方面的一个例子是Linux公共资源成为企业公共资源丰富了IBM等公司。它以某种方式工作,并且似乎被大多数自由软件开发人员所接受,但它不足以围绕公地创建真正的道德经济。

实际上,通用公共许可证(即GPL,及其变体)允许任何人使用和修改软件代码(或设计),只要更改也在相同条件下放回公共池中以供其他用户使用。事实上,这是马克思所定义的技术上的“共产主义”(各尽所能,各取所需),但是它矛盾地允许跨国公司使用自由软件代码进行利润和资本积累。结果是,我们确实有基于公开投入、参与式过程和公共导向的产出的非物质公地的积累,但它被归入资本积累。目前,在公地范围内进行社会再生产(即生计)是不可能的,或者至少不容易。因此,自由软件和文化运动,无论多么重要,它们都像新的社会力量和新社会需求的表达一样,本质上也是“自由主义”。这不仅得到了Richard Stallman等领导人的认可,也得到了Gabriela Coleman等人类学研究的认可。并不是半开玩笑的说,它们是自由共产主义和共产主义自由主义运动,创造了一种“资本共产主义”。它们遵循自由主义传统,关心自由,但不关心可以行使这些自由的条件的公平性。

还有其他选择吗?我们相信有。这将取代非互惠许可证,即那些不要求用户直接互惠的许可证,而变为基于互惠的许可证。从技术上讲,我们可以把它称为从“共产主义”转向“社会主义”许可,社会主义传统上被定义为每个人按劳分配的中间阶段。

这是Dmytri Kleiner设计和提出的同伴生产许可证的选择;不要将其与知识共享非商业许可混淆,因为它们的逻辑不同。

CC-NC的逻辑是为不愿分享的个人提供保护,因为他们不希望他们的工作商业化而不会奖励他们的劳动。因此,知识共享组织的“非商业”许可证基于这种开放和共享的知识阻止了进一步的经济发展,并将其完全保留在非营利领域。

PPL的逻辑是允许商业化,但是是基于对互惠的需求。我们认为它是更好——或至少更广泛的——互惠许可证的先行者,因为PPL专门针对工人所有的合作社。PPL旨在实现反对霸权的互惠经济并对其授权,该经济结合了对所有贡献者开放的公地,同时向想要在没有贡献的情况下使用的营利性公司收取许可费。对跨国公司来说没有那么多变化。实际上,他们仍然可以使用他们贡献的代码,就像IBM在Linux上做的那样,而对于那些没有代码的人,他们会支付许可费,这是他们习惯的做法。它的实际效果是将收入流从资本引向公地,但其主要影响是意识形态的,或者,可以说,也是价值驱动的。

围绕PPL公地的企业联盟将明确地指向他们对公地的贡献以及所代表的替代价值体系。从同伴生产者或平民(即共同池的贡献者社区)的角度来看,这将允许他们创建自己的合作实体,其中利润将被纳入维持公地和平民的社会目标。即使是参与营利的公司也会在新的逻辑下有意识地做出贡献。它将公地与道德市场实体(合作社和其他模式的)的企业联盟联系起来,并将剩余价值完全保留在平民/合作者的范围内,而不是泄漏给跨国公司。换句话说,通过这种趋同,或者更确切地说,结合丰富的非物质资源的公地模型,以及基于互惠的“稀缺”物质资源模型,可以解决生计和社会再生产问题,并且剩余价值将保留在公地范围内。合作社通过合作积累,为非物质公地的生产提供资金,因为他们会支付和奖励与他们相关的同行生产者。

通过这种方式,同伴生产将从不能在资本主义之外独立存在的原始的生产模式,转变为自主和真实的生产方式。它创造了一种反经济,可以作为重建“反霸权”的基础,实现公益价值的价值循环;它与亲公益社会运动相结合,可以成为政治经济的政治和社会转型的基础。因此,我们可以从资本共产主义占主导地位的情况转变为我们拥有“公地资本”的情况,其中越来越多地确保同伴生产模式的自我再生产。

PPL由Guerrilla Translation实验性得使用,并且正在各个地方进行讨论,例如在法国的开放式农业加工和设计社区中。

在以公地为导向的道德经济中也有一个特定的潜力,例如开放式会计和开放式供应链的应用,这将允许不同的价值循环,即已经在非物质生产合作和生产规模上起作用的相互协调将转向物质生产的协调,在物质领域创造后市场分配动态。通过取代价格信号和中央计划取代市场分配,这种新的物质生产系统将允许大规模的相互协调,从而实现一种新形式的“基于资源的经济学”。

最后,通过创建基于公地的风险资金,可以加强整个系统,从而创建物质公地,如Dmytri Kleiner所提出的那样。通过这种方式,机器公园本身就从资本积累领域中脱离出来。在这个提议的系统中,需要用于机械的资金的合作社会发布债券,而系统中的其他合作社将为债券提供资金,并为资助者和用户都是其成员的公地购买机器。这些贷款的利息将创造一个基金,逐步能够为其成员支付增加的收入,构成一种新的基本收入。

因此,为了总结我们关于新的基于公地的互惠许可证的提议,它将允许在以下条件下免费使用特定公地:

·该实体是一个公共的良好机构或企业,通过其内部法规在结构上与社会或公地的良好目标相关联。

·该活动或实体是非商业性的。

·特定公地的营利用途是基于互惠的。

·具有营利性活动或目标的小型的、合作的以及工人所有的企业也可以利用由CBRL管理的特定公地。

关键的例外是营利性的、股东拥有的企业如果没有为特定公地做出贡献,则需要支付许可费或其他形式的协商互惠。

对规则、特定案例和任何例外的解释由与特定公地相关联的民主选举和管理的福利协会决定。

现在让我们简要回顾一下我们关于合作经济新形式的提议,即围绕公地形成的道德企业联盟:

新的开放合作主义与旧形式大不相同。在较旧的形式中,内部经济民主伴随着代表其成员参与市场动态,进行资本主义竞争。因此,这种形式不愿意与外人分享利润和利益。在这种形式中没有公地的创造。我们需要一种不同的模式,在这种模式中,合作社生产公地,并且在法律上以创造共同利益为导向,采用多利益相关方形式的治理,包括工人、用户-消费者、投资者和有关社区。

今天我们有一个矛盾,即同伴生产者的开放社区面向初创模式并被纳入盈利模式,而合作社仍然是封闭的,使用知识产权而不是创造公地。在开放式合作主义的新模式中,开放的同伴生产与价值的合作生产应该合并。新的开放式合作主义融合了外部性,实践经济民主,为共同利益创造公地,并使它的知识社会化。公地的流通与代表公地及其贡献者的合作积累过程相结合。一开始,非物质公地领域,现在遵循免费贡献和需要它的每个人可以普遍使用的逻辑,将与物质生产的合作模式基于互惠而共存。但随着合作模式变得越来越高效并且能够在物质产品中创造可持续的丰富性,这两种逻辑将合并。

总之,开放式合作社的特点如下:

·合作社通过其内部章程或规定在结构上与一个社会目标或公地利益目标保持一致,其中创造利润从属于该目标(利润用于实现社会目标或共同利益)。

·合作社由各种利益相关者(受其活动,服务和产品影响的关键社会群体)民主地共同管理和共同拥有。

·合作社积极地共同生产非物质的或物质的公地。

·合作社具有全球导向。

新的“道德”企业联盟中的相互协调机制:CYBERSIN [14]回归?

传统的经济辩论往往介于国家发起的规划选择和通过市场定价信号的分配二者之间的选择。但社会知识经济显示出第三种分配方法即透明的相互协调的可能性增加。在1960年代的苏联,当原始互联网的建立开始时,这种类型的基于资源的经济的第一次尝试在弗朗西斯·斯普福德,《红色丰富》的书中有详细记载。由于官僚机构在国家机器中的反对,这个努力失败了。第二次尝试在复杂性思想家斯塔福德比尔(Stafford Beer)的建议和领导下在七十年代初阿连德执政的智利发生,并成功地以较小规模使用以克服运输行业的25%的船队参与大罢工,该系统使用电传进行协调,克服了罢工。因此,Cybersin项目诞生了,这是一个相互协调和民主协调智利工业的项目,但该项目因军事政变和对其总部的有效轰炸而被摧毁。

然而,在社会知识界的推动下,复杂活动的相互协调呈现出很强的态势,即使它目前仅限于产生“非物质”价值,即知识产品。然而,这种态势对于向新型经济协调的过渡具有影响,这种协调将与国家规划和传统的市场定价机制共存。

实际上,以公地为导向的自由软件、开放式设计和硬件的同行生产的真正存在的社会知识经济,是以相互协调或“协同机制”的原则发挥作用的。已经存在的开放式设计社区通过交互信号系统构造和协调其共同的知识、代码和设计池的构建,因为它们的合作基础设施是完全开放和透明的。

在物质生产的世界中,我们可以看到规模小得多的开放式供应链和开放式账簿会计的出现。然而,如果可能围绕社会知识经济出现的“道德企业联盟”决定在这些联盟中分享其会计和后勤信息流,那么物质生产的相互协调就会出现历史性的机会。在这种情况下,我们将看到第三种协调分配资源用于经济生产的方式逐渐出现,这是目前的假设,但可能是成熟的面向p2p/公地的社会知识经济的组成部分。

在资源日益稀缺的时代,共同化的历史和其在当下的重要性

讨论:生态系统的可持续性问题

面对气候变化和物种灭绝等严重的生态危机,以及即将发生的资源危机,重要的是要牢记人类过去如何面对这种系统性危机的历史观点。

全球化资本主义的一个矛盾确实是它依赖于规模经济,这与生态系统平衡的需求相矛盾。简而言之,规模经济通过以更低的成本生产更多的单元来产生竞争力,这需要更多的能源和更多的资源使用才能具有竞争力。

在资源稀缺时期需要的是相反的方法:范围经济,或换句话说,“用同样的方式做更多”。这正是过去文明危机的解决方式。面对罗马帝国,即也是面临资源危机的全球体系——的危机,中世纪的欧洲通过封建领域生产的重定位、修道院秩序实现生计和生产的共同化、以及一个欧洲范围的开放设计社区,即天主教会的统一文化以及通过修道院命令的技术知识的交换和分配来加以回应。在日本和中国可以看到非常相似的反应。

今天,对综合危机最敏感的社会各界的反应非常相似,即通过开源运动实现知识的共享,以及通过“共享经济”实现物质基础设施的相互融合。因此,向社会知识经济的转变也是对生态系统危机的重要和适当的反应。

为什么创新应该位于开放式设计社区

有几个原因可以解释为什么走向一个开放式创新体系至关重要,特别是与可持续性问题有关,这个体系位于知识、代码和设计的共同池中。

第一个和一般原因是专利技术导致发明和传播的不可接受的延迟,正如George Dafermos引用的研究所示。在气候变化、物种灭绝和其他生物圈危机的时代,如果不允许专利因为诸如保护遗留系统或市场份额等原因被完全搁置,保护这些创新的发展和扩散处于私人垄断的控制之下将是非常具有破坏性的。

第二个原因同样是结构上的和系统的。当创新位于企业研发部门时,设计总是受市场和人为稀缺因素的影响。在私人研发中,有计划的老化不是一个错误,而是一个功能、一个普遍的实践。相比之下,开放式设计、开放式硬件、开放式技术的社区缺乏任何计划老化的动机,并且基于包容性、模块化和可持续性进行设计。对25个以上开源汽车项目的快速检查表明,所有这些项目都将可持续性作为设计过程的一部分。

因此,开放式设计社区具有更大的潜力,可以为重复使用、回收、再循环、循环经济过程、可生物降解的材料、互操作性、模块化以及对可持续性有直接影响的其他方面进行内在的设计。通过开放访问共享的开放式知识库,该领域的每项创新都可立即用于全人类。在这些设计的基础上生产和销售的公司和市场实体自然地与开放式设计过程中内在的可持续性保持一致。

开放式设计池可以战略性地与可持续实践相结合,从而增加这种潜力。例如,通过在消费实践方面结合共享使用的“共享经济”实践。

开放式分布式制造开放式硬件可节省大量成本;据估计,开放式硬件通常以专有硬件成本的八分之一来生产。对于走上这条道路的国家来说,这对国际收支平衡、对全球新自由主义制度上新殖民主义的依赖具有重要意义。节约成本可以释放可投资于其他开发领域的大量资源,以增加特定商品或服务的传播等......

最后,在生产方面,开放式设计与分布式机械的结合可以或将对生产的地理学产生巨大影响,通过允许微型工厂的生产重新选定位置。目前,研究表明,货物的运输是真正的生态生产成本的四分之三。许多这样的运输成本可以通过刺激本地和国内产业来消除,这些产业将微型工厂系统的普遍化与开放式设计社区的全球工程结合起来,在这样一条一般的座右铭下:“本地的是重要的,全球的是不重要的(what’s heavy is local, what’s light is global)”。

“闲置采购”和共享经济的作用

社会知识经济的出现,作为非物质资源共同化的过程,也伴随着“共享经济”的出现,即物质资源的共同化过程。

这种共享经济正在成为由危机驱动的全球经济危机的部分应对措施,部分原因是当前的网络技术大大降低了管理这种共同化所需的协调和交易成本。

在关于这一新兴现象的早期著作,即瑞切尔·博采曼的《协作消费的兴起》中,作者将分享分为三类:

·像Bikesharing和Carsharing这样的### 产品服务系统,基于“使用心态”,即你可以为产品的利益——它为您做什么付费——而无需直接拥有产品。

·### 重新分配的市场,如Freecycle和eBay,使用过的或之前有主的商品,从不需要的地方重新分配到某个地方或某个人受众

·像沙发客(Couchsurfing)和Lending Club这样的### 协作生活方式:分享和交换资源和资产,如时间、食物、空间、技能和金钱。

共享经济是对资源和能源稀缺挑战(尤其是由利润驱动的消费经济造成的物质资源的巨大浪费)的重要回应。共享经济允许大量闲置采购,即重复使用少量使用物资。互相交换某些基础设施,例如汽车共享,可以大大节省能源和物质资源的使用,这是实现交通等某些功能所必需的。

共享经济得到社会知识经济的理想支持,该经济允许在用户社区之间共享关于闲置资源的开放信息。

然而,重要的是要考虑支撑这种情况的所有权和治理问题。共享经济的一部分是由私有平台推动的,这些平台将这些闲置资源货币化;共享经济的另一部分包括旨在非货币化共享这些资源的社会性和非营利举措。

共享经济的一部分显然是由私人拥有的、利润驱动的平台驱动的,这些平台充当用户之间的中间人,这显然会破坏一些优势。例如,使用分散的分布式劳动力,这些孤立的自由职业者正面临着平台设计的明确授权的需求方,这会使工资产生下降趋势。

社会知识政策应该确保所有权和治理形式不会破坏所有用户之间的知识的自由共享,并且需要确保平台的私人所有权不会危及这种可能性。

不过,共享经济中的许多活动分子正在为社会进步政策而努力。例如,电子书“指南”:《可共享城市的政策》,由Shareable杂志和可持续经济法律中心联合制作。其他政策的生产,例如美国的http://peers.org活动,是模糊了用户和共享基础设施的所有者之间的社会矛盾的组织的产物。

然而,仍然有着一个向社会知识经济过渡的优先事项,即系统地促进和增强新兴共享经济所代表的基础设施的相互融合,同时将其与包括用户社区在内的所有权和治理形式相匹配。

【译者注:本文为全文的最后一部分,综述并总结了向公地的治理和所有权模式和社会知识经济过渡的要素,包括国家方面的,道德经济方面的,以及公地部门方面的,并提供了一份向公地过渡的政治力量重建政治的通用蓝图,即建立自下而上的的机构联盟:公地联盟、公地会议和Phyle。】

历史机遇:物质/技术P2P基础设施和数字/非物质公地的融合,以及面向公地的治理和所有权模式

今天,社会知识经济的转变受到技术、社会和技术趋势以及“可供性”(即可以被解放的政治和社会力量所接受的技术可能性)的强烈趋同的青睐。

第一当然是互联网等开放式技术基础设施的对等逻辑,它允许生产社区的无需许可的自组织和价值创造,这些社区可以在本地和全球范围内运作。互联网实际上不仅仅是一种传播媒介,更恰当地说,它是一种生产媒介。

第二是通过3D打印和生产机械小型化的其他趋势“分配”生产资料。这为公民合作经济的自组织提供了更低的准入门槛。这就是“制造业互联网”。所谓的共享经济允许关键基础设施的共存和孤立和分散资源的“闲置”。物联网允许更细粒度的控制以及对象的自治和互连。

第三是金融资本的分配,通过众筹、社会贷款和其他可能性,允许公民自己进行更细粒度的投资分配。这是道德金融资本的互联网。

第四是可再生分布式能源的发展,它允许能源互联网的出现,以及更多地方层面的能源自治,如村庄、社区甚至家庭。

自由软件、开放式知识、开放式设计展示了增加网络和非物质资源共享的可能性。其他三种分配形式指出了物质资源联网和共享的潜力。换句话说,我们有很大的潜力来设计非物质和物质公地的融合。

因此,我们可以将社会知识经济设想为为人类活动的每个领域提供大量相互关联的知识共享,但这既可以通过物质条件(制造业和能源互联网),也可以通过非物质条件(指标,法律框架等)实现。

然而,正如我们在价值体制的介绍中所表明的那样,这些公地仍然可以成为“知识的提取主义”的主体,它有利于特权精英参与者。正如我们在技术制度方面的区别所表明的那样,p2p技术支持可以嵌入到对价值敏感的设计中,这些设计可以为某些参与者提供特权,例如平台所有者。因此,最大的危险是我们一方面解开和分散的东西可以在另一方面由新的主导者重新介入。

因此,如果没有财产和治理制度的深刻变革,社会知识经济的承诺就无法实现。

这就是为什么我必须坚持社会知识经济(即自治生产社区以公地为导向的同伴生产)应该与同伴财产和同伴治理齐头并进。

今天,像Facebook这样的社交媒体,像谷歌这样的搜索引擎,掌握在一种新型的“网络”寡头垄断的手中。许多支持平台,例如众筹和社会贷款的平台,仅仅是分布式资本主义的形式,其功能类似于反向市场机制(如Kickstarter众筹平台),不会产生和维持公地。

因此,知识创造和传播手段的分配、生产机械和金融资本的分配、分布式能源的分配和重要的土地资源的分配都需要以分布式和共同所有权和土地相匹配。

虽然非竞争性和可分享商品的非物质公地可以通过开放许可来保护,但由此产生的物质生产应通过价值生产者自己的财产的道德实体进行。今天出现了广泛的动态治理和财产制度,可以保证决策权的分布式和民主化。已经制定了诸如可行系统模型、社会政治和整体政治等治理创新,以便在生产性社区中进行民主决策;动态财产制度,如FairShares企业模型、团结合作社、社区土地信托等,已经发展到可以进行财产的共同化和分配。社会知识经济的法律和监管框架应促进这种方式的发展和选择。关键是要使多元化的共同财富有可选性,这对于生产性民主和环境与社会外部性的整合是一个关键要求。

正如我们在上面介绍的四种不同的社会技术制度中所见,p2p基础设施和实践可以嵌入到网络模型(分层控制,所有权和p2p社会逻辑的治理);分布式资本主义(闲置和可分享资源的货币化),以及当地社区和全球公共财产和治理制度中。

我们的建议是建立两个能够确保非物质和物质公地内的民主所有权和治理的机构:

*多元所有权研究所

该研究所与上述公地机构合作,协助社会知识经济的个人和社区以及行动者了解可用的所有权替代方案,促进获取知识、获得法律支持等。它可以模仿成功的公民倡议,比如旧金山在Janelle Orsi的领导下的可持续经济法律中心;还有在欧洲的ShareLex运动。

*多元治理研究所

该研究所与上述公地机构合作,协助社会知识经济的个人、社区和行动者了解可用的治理方案,促进获取知识、获得法律支持等。它有助于找到有利于多方利益相关者治理形式的人力能力方面的培训。

成熟社会知识经济的理想化和综合性全面过渡计划的要素

这是对过渡战略逻辑的非常综合的总结

分析

1.在专有(工业)资本主义的条件下

·工人作为劳动力的提供者以私人身份创造价值

·减少工人的生产知识;建立管理和工程层,代表资本所有者管理集体生产

·编码知识是专有的,价值被记录为知识产权租金

·资本所有者捕获并实现市场价值,以工资形式进行部分再分配

·在资本-劳动力平衡的条件下,国家将财富重新分配给作为消费者和市民的工人

·在当前劳动力短缺的情况下,国家将财富重新分配给金融部门,并为大多数人口创造债务依赖的条件。

2.在金融和“认知”、“网络”资本主义统治下的新兴同伴生产条件下

·公民自愿捐助者、有偿劳动者和独立企业家在共同的知识、代码和设计池中创造价值

·资本所有者实现并捕捉了贡献者和劳动力的市场价值;专有网络和协作平台捕获并实现共享者/贡献者的关注价值

·资本所有者从分散的分散劳动力(众包)中获益

·资本通过劳动力和平台的融资共同创造,不断积累共同的知识、代码和设计池;在自愿公民贡献者的不稳定条件和不受支持的以公地导向的企业家精神的条件下

·公地由福利机构管理,反映了捐助者、劳工和资本所有者之间的影响力平衡,但继续扩大公共池;公地部门缺乏应对不平等的团结机制;市民社会仍然衍生于市场和国有部门

·国家削弱其公共服务和团结职能,支持其压制性职能并补贴金融资本;国家只是最低限度地共同创造了以公地为导向的同伴生产的条件,并继续向金融资本进行再分配

3.在公民支配下的强大同伴生产条件下

·公民自愿捐助者和自治合作社通过共同池创造了外显(codified)价值;通过以公地为导向的分布式制造实现劳动力和公民的重新生产,并使价值创造者掌握分布式制造和其他形式的价值创造

·公地贡献者创建了以公地为导向的合作市场实体,它维护公地及其贡献者社区

·合作社和其他公地友好型市场实体共同创建共同池,但代表其成员参与合作社积累;公地贡献在其法律和治理结构外显。

·创建企业联盟和phyle【译者注:原文为phyle,可翻译为宗族、种族,但并不合适,此处暂不翻译,下同】(围绕联合公共池工作的公司的结构化网络,并维持公共生产社区)

·通过开放供应链进行的社会生产的相互协调指导了市场活动

·公地支持的福利机构成为共同池治理的核心公民形式;在合作伙伴国的支持下,相关市场实体为同伴生产者和平民创造了团结机制和收入

·由公民/公地部门主导的国家成为合作合作国,创建和维持实现自治社会生产所需的公民基础设施

·在合作伙伴国职能的支持下,市场成为一种道德和伦理经济,以公地生产和相互协调为导向

·市场部门由合作的、以公地为导向的法律、治理和所有权形式主导;对剩余的利润最大化实体进行改革,以尊重环境和社会外部性,包括重新分配提取的“公地利益”

·治理机制改革为以公地和多利益相关方治理模式为导向;所有权模型从提取模型改为生成模型

·合作伙伴国模式通过公共服务和公共-公地伙伴关系的共同化,更新公共服务、团结机制和社会关怀

·社会再分配通过基本收入规定和减少必要的劳动参与来创造,为公民贡献和贡献型经济创造条件

过渡动态

国家

·该国成为一个合作伙伴国,旨在实现自主社会生产并授予其权力,并在公地利益关注的背景下进行监管。

·国家力求最大限度的开放性和透明度

·国家把参与、审议和与公民进行实时协商系统化

·社会逻辑从以所有权为中心转向以公民为中心

·国家通过公共服务和公共-公地伙伴关系的共同化来进行去官僚化

·公共服务工作被视为共同的资源池,并且其参与范围扩大到所有公民

·通过参与性机制(参与式立法、参与式预算编制等)扩大代议制民主

·通过在线和离线审议机制扩展代议制民主

·通过流动投票(实时民主协商和程序,加上代理投票机制)扩展代议制民主

·对生产劳动、创业和道德投资的征税最小化;最大限度地减少对社会和环境产品生产的征税;对投机性非生产性投资的税收增加;对非生产性租金收入的税收增加;对社会和环境的负面影响的征税增加

·国家支持公民的以公地为导向的基础设施和道德的以公地为导向的市场的参与者

·国家改革传统的企业部门,以尽量减少其对社会和环境的外部性

·国家从事无债务的公共货币创造,并支持专业的互补货币结构

道德经济

·建立公地和公共利益导向的社会/道德/公民/团结经济

·道德市场参与者围绕生产性知识的公地,最终使用同伴生产和公地导向的许可来支持社会经济部门

·道德市场参与者在其治理模型中整合了关注公地利益的和用户驱动的以及工人驱动的多利益相关方

·道德市场参与者从采掘型转向生成型所有制;开放的、以公地为导向的道德公司形式有特权

·道德市场参与者实行开放式会计和开放式供应链,以增强非市场生产的协调

·道德市场参与者建立了公地会议(Chamber of Commons)的地域和部门网络,以确定他们的共同需求和目标,并与市民社会、平民和合作伙伴国家建立联系

·在合作伙伴国的帮助下,道德市场参与者为开放式商业化创建支持结构,从而维护和维持公地

·道德市场参与者与全球生产性公地社区(开放式设计社区)和全球生产性协会(门类)互联,在全球范围内实现道德市场力量

·道德市场参与者采用1到8级的工资差异,并设定最低和最高工资水平

·对主流商业部门进行改革,以尽量减少社会和环境的负外部性;提供的激励措施旨在实现企业与团结经济之间的融合

·鼓励混合经济形式,如公平贸易、社会企业家、B型企业等被鼓励实现这种融合

·为了满足当地对基本商品和机械的需求,创建并支持根据需要的本地化制造的分布式微型工厂

·支持生产性知识的研究所是在地域和部门的基础上创建的

·教育与生产性知识的共同创造一致,以支持社会经济和生产性知识的开放公地

公地部门

·为非物质和物质商品建立公地基础设施;社会被视为一系列相互关联的公地,由道德市场经济和合作伙伴国支持,其中合作伙伴国保护公地利益并创造支持性的公民基础设施

·地方和部门的公地建立公地的公民联盟,与公地会议和合作伙伴国建立联系

·联锁的公益协会(知识共享基金会)可以实现和保护各种公共资源

·团结合作社与合作伙伴国和以公地会议代表的道德经济部门结盟,形成公共-公地伙伴关系

·自然公地由公共-公地伙伴关系管理,并以公地信赖的公民会员身份为基础

后工业转型中的社会运动的政治重建

向开放的知识型公地社会的转变也至关重要地取决于政治的重新配置。这一节的目标是,根据自下而上的过程,为围绕亲公地议程的政治力量重建制定一份通用蓝图:

该提案旨在建立三个机构联盟,其中两个用于国内(地方、区域、国家),另一个旨在在重建全球治理(超区域和全球)方面发挥作用:

*“本地”公民/政治机构:公地联盟

公地联盟是一个没有经济理由的以p2p-公地为导向的网络、协会、场所的联盟、聚会场所和网络。这些联盟可以是局部地区的、地方的、跨国的等等。一个例子是巴黎的Communs Urbains倡议,它试图为巴黎地区的城市公地活动创建一个公地平台;另一个巴黎/法国的例子是自由文化网络Libre Savoirs,它正在制定一套围绕数字权利的政策提案。(Lionel Maurel向我传达了这两个例子)。

公地联盟是制定政策建议的会议场所和平台,可以增强公地的公民基础设施。公地联盟可以与公地会议合作(见下文)或自主地合作,制定社会宪章,以围绕亲公地政治议程重建政治力量。

*“地方”政治-经济机构:公地会议

与在营利性企业基础设施方面工作的著名商会类似,公地会议专门负责协调对公地友好的道德企业(为了福利、使命或目的驱动的,道德/团结/社会经济行动者关注公地利益而不是利润或资本的积累)的紧急联盟的需求,但关注领土。他们的目的是揭示新公地企业的融合需求,并与领土权力接触,以表达和获得其基础设施、政策和法律的需求。

通过与上述公共联盟的公民联盟合作,会议可以制定社会宪章,围绕以公地为导向的道德经济的优先事项重建政治。

*全球经济机构:P2P/公地 全球-本地《PYHLE》(THE P2P/COMMONS GLOBAL-LOCAL «PHYLE»)

Phyle(最初由http://lasindias.net提出)是一个由公地导向、社区支持的道德企业组成的联盟,它在市场上进行交易和交换,为从事社会生产的平民和同伴生产者创造生计。同伴生产许可证的使用将创造的交换价值保持在公地范围内,并加强了更加自主的反-经济的存在,这种反经济学拒绝利润最大化的破坏性逻辑,而是不但努力为自己,也为新兴的全球公地增加利益。Phyles围绕公地创造了综合经济,使其更加自主,并确保其成员的社会再生产。为其成员创造福祉的高生产性全球phyle将逐渐为迄今为止占主导地位的MNO创造一种反作用力。

* 结论是:

简而言之,我们需要在公地联盟中投射公民和政治权力,并在社会的各个层面发挥影响力;我们需要phyle来从利润最大化的主导体系中加强我们的经济自主权;我们需要一个公地会议来实现领土政策;法律和基础设施条件使替代性的、对人类和自然友好的政治经济蓬勃发展。它们单独来说都不是充分的,但它们可以成为必要的阶段过渡的强大三元组。

引用

1.Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017, p.19 : “La Revolución del Conocimiento, que propone la innovación, la ciencia y la tecnología, como fundamentos para el cambio de la matriz productiva, concebida como una forma distinta de producir y consumir. Esta transición llevará al país de una fase de dependencia de los recursos limitados (finitos) a una de recursos ilimitados (infinitos), como son la ciencia, la tecnología y el conocimiento.”

2.Speech at the Campus Party event, https://www.youtube.com/watch?v=Zjajy-ia-SE

3.Here is a related definition: “Semiocapitalismo es el modo de producción en el cual la acumulación de capital se hace esencialmente por medio de una producción y una acumulación de signos: bienes inmateriales que actúan sobre la mente colectiva, sobre la atención, la imaginación y el psiquismo social. Gracias a la tecnología electrónica, la producción deviene elaboración y circulación de signos. Esto supone dos consecuencias importantes: que las leyes de la economía terminan por influir el equilibrio afectivo y psíquico de la sociedad y, por otro lado, que el equilibrio psíquico y afectivo que se difunde en la sociedad termina por actuar a su vez sobre la economía.” Franco Berardi (Bifo); Retrieved at http://www.lavaca.org/notas/quien-es-y-como-piensa-bifo/)

4.This subject is covered by the companion paper: Torres, Jenny. Open Technical Infrastructures (stream 4) – Free Software. Retrieved at https://floksociety.co-ment.com/text/pW2QAIp4w79/view/

5.This research result, communicated orally, is as yet unpublished but is prefigured in the following publication: Trebor Scholz, “Cheaper by the Dozen: An Introduction to Crowdsourcing,” pp. 47-54; a chapter from Xtine Burrough, Net Works, Routledge, 2012.

6. Text, details and discussion via http://p2pfoundation.net/Peer_Production_License

7.A scientific bibliography on stigmergy is available here at http://p2pfoundation.net/Stigmergy#Bibliography

8.Humanizing the Economy: cooperatives in the Age of Capital: http://www.newsociety.com/Books/H/Humanizing-the-Economy

9.For more details, see the paper by John Restakis: Institutions for social knowledge economy (stream 3) – Social Knowledge and the Social Economy; retrieved at https://floksociety.co-ment.com/text/uJMFcGTvRF6/view/

10.The ruling, FCC 14-61 is available at http://transition.fcc.gov/Daily_Releases/Daily_Business/2014/db0515/FCC-14-61A1.pdf

11.http://p2pfoundation.net/What%

12. Source: Excerpts from a text prepared by Tommaso Fattori as part of the book-project “Protecting Future Generations Through Commons”, organized by Directorate General of Social Cohesion of the Council of Europe in collaboration with the International University College of Turin. The text will be published soon in “Trends in Social Cohesion” Series, Council of Europe publications.

13. An example of such financing is the ‘Artistic Voucher System’, which has been inscribed in the ‘Organic Code for Social Knowlege’ (COESC+1)

14. Cybersyn was a democratic planning / mutual coordination project for Chilean industry, undertaken by Stafford Beer for the government of Salvador Allende, you can find details here at http://p2pfoundation.net/Cybersyn

参考文献

Arrow K. (1962) ‘Economic Welfare and the Allocation of Resources for Invention’. In Arrow, K. (Ed.) The Rate and Direction of Inventive Activity: Economic and Social Factors (pp. 609- 625). Princeton University Press

Arvidsson, Adam and Peitersen, Nicolai (2013). The Ethical Economy. Rebuilding Value After the Crisis. Columbia University Press.

Barandiarán, Xabier E. & Vázquez, Daniel (2013). Sumak Yachay. Devenir Sociedad del Conocimiento Común y Abierto. Designing the FLOK Society. v.1.5.2.

Belfanti, Carlo (2004) ‘Guilds, Patents, and the Circulation of Technical Knowledge: Northern Italy during the Early Modern Age’. Technology and Culture 45(3): 569-589

Berners-Lee, T. (1999) Weaving the Web. Texere

Boldrin, M., Levine, D.K. & Nuvolari, A. (2008) ‘Do Patents Encourage or Hinder Innovation? The Case of the Steam Engine’. The Freeman Oct., pp. 14-17

Boldrin, M. & Levine, D.K. (2013) ‘The Case Against Patents’. Journal of Economic Perspectives 27(1): 3-22

Brec, E. (2008) ‘NIHilism and Other Innovation Poison’. MSDN Blogs, Nov 1. Retrieved from http://blogs.msdn.com/b/eric_brechner/archive/2008/11/01/nihilism-and-other-innovation-poison.aspx

Burrough, Xtine (2012) Net Works, Routledge.

Dosi, G., Marengo, L. & Pasquali, C. (2006) ‘How much should society fuel the greed of innovators?: On the relations between appropriability, opportunities and rates of Innovation’. Research Policy 35(8): 1110-1121

Gates, B. (1991) ‘Challenges and Strategy’. Memo, Microsoft Corporation, May 16. Retrieved from http://www.std.com/obi/Bill.Gates/Challenges.and.Strategy

Gilfillan, S.C. (1935) Inventing the ship. Follett publishing

Gilfillan, S.C. (1970) Sociology of Invention. MIT Press

Hall, B.H. & Ziedonis, R.H. (2007) ‘An Empirical Analysis of Patent Litigation in the Semiconductor Industry’. University of California at Berkeley Working Paper. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.69.5271

Levin, R.C., Klevorick, A.K., Nelson, R.R. & Winter, S.G. (1987) ‘Appropriating the Returns from Industrial Research and Development’. Brookings Papers on Economic Activity 3 (Special Issue on Microeconomics): 783–820

Levy, S. (1984) Hackers: Heroes of the Computer Revolution. New York: Anchor Press/Doubleday

Mann, C.C. & Plummer, M.L. (1991) The Aspirin Wars: Money, Medicine, and 100 Years of Rampant Competition. New York: Knopf

Moser, P. (2013) ‘Patents and Innovation: Evidence from Economic History’. Journal of Economic Perspectives 27(1): 23-44

Nuvolari, A. (2004) The Making of Steam Power Technology: A Study of Technical Change during the British Industrial Revolution. PhD Dissertation, Eindhoven University of Technology

Pearce, J.M. (2012a) ‘Physics: Make nanotechnology research open-source’. Nature 491: 519–521

Pearce, J.M. (2012b) ‘The case for open source appropriate technology’. Environment, Development and Sustainability 14(3): 425-431

Scholz, Trebor (2012). Cheaper by the Dozen: An Introduction to Crowdsourcing, pp. 47-54. Book chapter from: Xtine Burrough, Net Works, Routledge

Scotchmer, S.(1991) ‘Standing on the Shoulders of Giants: Cumulative Research and the Patent Law’. Journal of Economic Perspectives 5(1): 29-41

Wark, McKenzie (2004). The Hacker Manifesto. Harvard University Press.

致谢

公地过渡计划是Michel Bauwens为厄瓜多尔FLOK Society项目开发的第一个公地过渡计划的非地区限定的改编版。厄瓜多尔计划本身建立在最初的FLOK提案“Sumak Yachay.成为一个开放知识社会.设计FLOK社会.v.1.5.2.作者:XabierE.Barandiarán和DanielVázquez,2013年。”上,即设计FLOK社会,由XabierE.Barandiarán和DanielVázquez设计。FLOK协会的团队领导人是DanielVázquez和XabierBarandiarán,Michel Bauwens担任研究主任,由五位研究流协调员和助理协调员Daniel Araya协助。在这些提案的基础上,该计划特别要求采用一种超越技术的综合或“整体”方法,并要求采取措施,考虑到社会变革的不同方面,这些变革如果不是同时发生,那么至少要通过正反馈回路的各种措施相互促进。它还通过查看基于公地的基础设施来扩大和深化这一呼吁,这些基础设施不仅用于了解知识,还用于其他社会和生产活动。

附:什么是公地过渡计划?

作者:Michel Bauwens and John Restakis

译者:

@王老板

@猎火

来源:What is Commons Transition? – Commons Transition

【译者注:Commons Transition – Commons Transition是介绍Commons Transition Plan的网站,内有关于该项目的文章、wiki等资料】

当拉斐尔·科雷亚(Rafael Correa)的政府在2006年上台时,厄瓜多尔的政治似乎翻开了新的一页。一场公民革命动员起了厄瓜多尔的广大民众,尤其是激发了本国土著人民的积极性,引发了该国在政治、社会、经济和环境价值观等方面开展了激进的转变,为彻底改变该国遗留下来的政治历史问题奠定了基础。

很快,厄瓜多尔政府修改了宪法,拒绝了前腐败政权所背负的令人厌恶的国家债务,加入了美洲玻利瓦尔联盟,并基于将经济和社会生活与个人福祉和保护环境的价值联系起来的“美好生活”(Buen Vivir, Good Living)概念,对国民经济和社会生活提出了全面的愿景。

这一愿景形成了一个基础性的国家计划,并从根本上改变了国家的生产体系:从依赖外国资本和石油开采,到构建基于共同性【译者注:原词commons,应从公地的概念引申而来,本文视情况译作共同性、公共资源、公地等】、合作、自由和对获取知识开放的,这些价值的经济模式。

在2013年年底,FLOK项目(Free/Libre Open Knowledge)启动,项目阐明了经济应该是什么样子的,以及需要什么样的政策建议来实现它。在国家规划部(SENPLADES)、创新和人力资源部(SENESYCT)和国家高级研究院(IAEN)的共同赞助下,政府要求一个国际研究小组起草一个参与性的计划,为一个基于“社会知识经济”理念的社会制定一个过渡策略——以建立一个免费的、开放地获取知识的经济。虽然该项目考虑到了厄瓜多尔的特殊情况和需求,但部门所给出的问题解决策略也超越了当地情况。

当地的特殊情况是,在西方主导的全球经济体系下,厄瓜多尔基本上处于从属地位,这意味着厄瓜多尔需要以低附加值出口原材料,以高附加值进口消费品。政府想要改变这种长期从属的局面。FLOK项目是实现这一目标的关键策略。在部长雷内·拉米雷斯(Rene Ramirez)的领导下,FLOK的目标是建立一个不再依赖有限物质资源,而是依靠无限的非物质资源——如知识的经济体系。

研究团队提供了一个公地过渡计划(Commons Transition Plan),以及18个以上的立法提案,其中包括十多个试点项目,这些项目在2014年5月底的Buen Conocer峰会上得到进一步检验和改进。随后,研究团队在2014年6月底提出了一些综合建议,但仍有待科学的检验。目前厄瓜多尔政府正在处理这些建议,并将其提交政治审查和评估。

厄瓜多尔进程的几个方面具有高度的进步性,如广泛的民众参与和对当地和外国的投入的开放,这既是创新的,也是不寻常的。他们也愿意将技术和经济问题与社会和文化的问题联系在一起,而这些问题必须得到解决。

“FLOK项目”、“公地过渡计划”和“政策文件”大大超越了当地的背景,具有全球意义。

FLOK计划的第一特点当然就是它的存在本身。这是第一次制定以共同性为基础的社会和经济的过渡计划。以前会有“新经济”、“绿色经济”、“社会经济”和其他转型计划,但没有一个计划把重点放在围绕作为核心价值创造和分配系统的共同性中心概念重新组织社会和经济上。

公地过渡计划是基于对现有共同体进程和经济的分析和观察,以及它们在当前政治经济中引发的价值危机进行的。数字共同体的兴起就是一个很好的例子。

围绕数字共同体出现的新生产关系与它们正在创造的经济,以及这种新生产模式的新原型是如何嵌入资本主义的之间的矛盾日益增加,简而言之,当越来越多的使用价值在共同体中或通过共同体创造时,只有一小部分被货币化。当这种常见的使用价值(如免费和开放软件(FOSS))被货币化为交换价值时,它是通过私有平台实现的,很少与创建者分享任何这种交换价值。

因此,我们看到了一种基于通过知识私有化、知识产权控制和供应网络获取租金的资本主义(认知资本主义)演变为一种新的“网络资本主义”,在这种资本主义中,私有平台既能促进人类合作,又能利用它为私人资本带来好处。换句话说,网络资本主义直接从人类合作中获取价值。此外,在当今的信息时代,整个社会正在转变为一个生产公共产品和服务的“社会工厂”。Facebook和谷歌的用户生成了价值而没有得到补偿的情况就是明显的例子。

网络资本主义未能将公平的价值返还给其创造者,这就把生产物质产品的传统劳动剥削转化为诸如知识、品牌和思想等非物质产品的剥削,这些如今已成为资本积累的驱动力。这大大增加了全世界工人和平民的不稳定性。因此,任何转型都必须解决并恢复价值创造和分配之间的反馈循环,并围绕共同性创建一个伦理的和公民的经济,从剥削性资本的采掘形式转向合作资本的生成形式。换句话说,资本要返还价值给那些贡献公共资源的人。

这一过程要求对传统公地和合作思维以及实践进行重新构想和重新调整,使之成为新的制度形式,预示合作共同体的新政治经济。这反过来又基于公民社会、市场和国家的组织和作用的同时转变,并形成了公地过渡计划的一项基本原则。

对于大多数工业和后工业资本主义的历史,主要的政治冲突一直是政府和市场之间——是否使用国家权力来重新分配财富和监管市场的过剩,或者允许市场参与者为了资本的利益私有化公共和社会商品和服务的价值。这是社会利益与私人利益之间的典型冲突,被一些自由主义者(为了自由)和与之相对的劳工(工人及其衍生的社会运动)所称。在我们当前的政治经济中,除了埃莉诺·奥斯特罗姆(Elinor Ostrom)和她关于公地的研究等一些非主流的研究人员之外,对社会价值和公共利益的关注已经被作为一种没有未来的历史遗产抛弃。事实上,全球剩余的物质公地(主要在南方)在财政紧缩的情况下到处都受到威胁,而欧洲和北美剩下的公地也在以极快的速度私有化。

但是,数字知识、软件和设计出现,作为新形式的公共资源它们不仅重新创造了面向公地的生产和市场活动模式,它们还表明,价值现在越来越多地通过贡献而非传统劳动来创造公共资源,而不是商品。通过其贡献和数字技术的普及,可以说,公民社会已变得富有生产力,我们可以从软件开发人员的贡献者社区跳跃到由公民贡献的公共资源构成的的公民社会的愿景。

围绕“公地”创造的创业活动催生了道德经济的愿景,一个非资本主义市场,其中,在市场运作中重新引入互惠和合作,同时共同创造公共资源,并且为平民创造生计。在这种经济和市场中,合作、互惠和共同利益决定了一种新型政治经济的特征,这为一种新的国家形式指明了道路,我们称之为伙伴国家(the Partner State)。

因此,公地不仅在国家和市场上引入了第三个术语,即不仅是生成性的、共同生产的公民社会,而且是一个新的市场和一个新的国家。公地过渡计划的一个基本原则是,变化必须在我们社会和经济生活的所有三个方面同时发生。

通过伙伴国家概念,该报告提出了国家的彻底民主化、社会/团结经济的动员和扩大、公地伙伴关系的建立和使用、公共服务的共同运作以及其他能够从根本上更新我们的政治经济的创新概念和实践。这些想法在第二份文件中得到了发展。

George Dafermos的第三篇文章,展示了一份关于开放设计的公共资源和分布式制造的政策报告,该报告围绕厄瓜多尔FLOC计划过渡时期的工作展开,让读者了解这些变化在具体领域的意义。

但现在呢?在厄瓜多尔经历了弗洛克事件之后,会发生什么?

这个网战是一个持续努力的一部分,即为了进一步的公共驱动和面向公地的政策制定而建立的一个开放的公共论坛,这个论坛不同于它在厄瓜多尔的第一个版本(http://floksociety.org),并且对来自全球平民的所有贡献开放。

该项目将由一个由公地和合作运动组成的联合体负责,该联合体目前正在讨论它们的相关支持,而P2P基金会当然也将是合作伙伴之一。我们打算将“公地过渡计划”作为一份比较文件,组织研讨会和对话,以了解其他公地、国家、语言社区以及城市和区域如何将它们的经验、需要和需求转化为政策建议。该计划不是强加的,也不是一种处方,而是旨在刺激讨论和独立制定更具体的面向公地的政策建议,以应对不同环境和地区的现实和紧急情况。

作为这一进程的一部分,我们已于9月在巴黎同Comau Francophone des Communs举行了一次讲习班,并同希腊的激进左翼联盟(Syriza)官员举行了研讨会。其理念不是支持或选择任何政治或社会运动,而是使所有进步的、解放的力量在他们的方法周围寻找共同之处,并在观念中更新他们关于公地的政治愿景。

因此,本项目本身就是一个公共资源,对所有贡献开放,并旨在为所有需要它的人提供帮助。

在我们将要区分的三种模式中,第一种形式仍占主导地位,但重要性迅速下降;第二种形式正在占据主导地位,但在其内部带有自身毁灭的种子;第三个正在出现,但需要重要的新政策才能成为主导。

在我们将要区分的三种模式中,第一种形式仍占主导地位,但重要性迅速下降;第二种形式正在占据主导地位,但在其内部带有自身毁灭的种子;第三个正在出现,但需要重要的新政策才能成为主导。