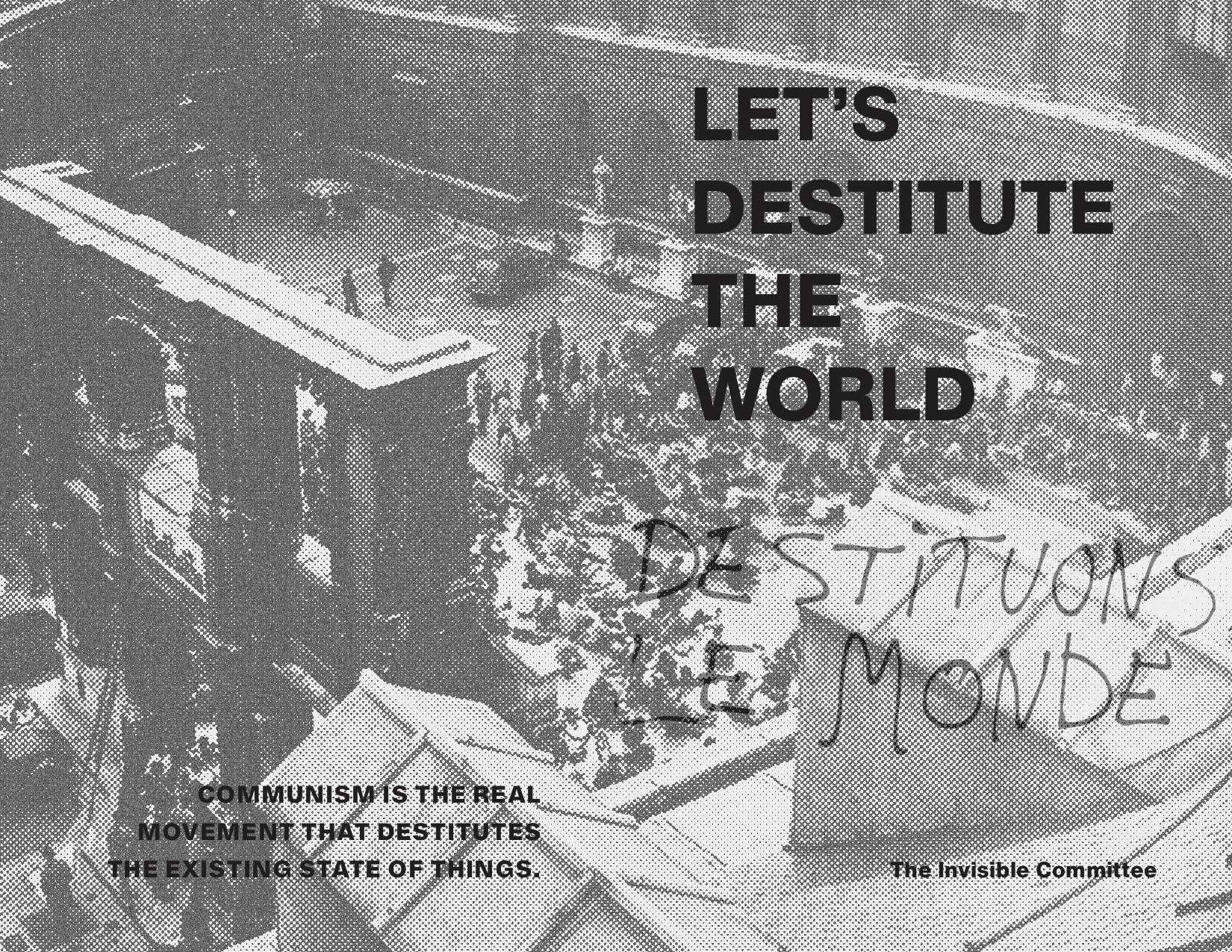

翻译:Now (4) 让我们废除世界

“隐形委员会”《现在》第四章 虽然80%的法国人声称他们再也不对政治家抱任何期待,这同一拨人对国家及其制度却充满信心。无论是丑闻、证据,还是个人经验,都丝毫未能减损对这个国家制度的尊敬。人们总是归咎于体现了这一制度的那批人。制度酿下大错,滥用权力,陷入过超常的瘫痪,但是,和意识形态一样,无论多少次反复被事实打脸,它都风雨不动。国民阵线(注:玛丽勒庞的法国极右翼民粹主义政党,2018.6后改名国民联盟)单单许诺要恢复制度,就从引人烦恼变成了令人安心。这种事并不稀奇。真实世界含有一种内禀的混乱,为了平息那种混乱,人类必须让真实世界变得可以解读,进而可以预测。而所有体制恰恰提供了一种对真实世界的静态解读,将现象凝固下来。体制之所以如此适合我们,主要是因为它所担保的那种解读让我们每个人不用再做任何肯定,不用再去冒险独自辨读生活和事物,不用再共同生产我们所独有且共享的对世界的理解。问题在于,选择不作为就相当于选择不存在,等于弃绝了生活。现实中,我们需要的不是制度,而是形式。事实上,无论是生物的、单个的还是集体的生命,都恰恰在连续不断地创造各种形式。感知它们、接受它们的出现、给它们腾点地方、和它们一同变形,这就够了。一个习惯是一种形式;一缕思绪是一种形式;一段友谊是一种形式;一部作品是一种形式;一段声明是一种形式。所有生命都只是形式和形式间的互动。

只不过,你看,咱们是在法国。在这个国家里,连大革命都已成了一种制度。这种矛盾性被出口到世界各地。假如我们希望有朝一日能再次谈论革命,甚或再次创造革命,那我们就得解决这种特别法国式的对制度的迷恋。在这里,最自由至上的精神疗法学派自我标榜为“制度性精神疗法”,最具批判性的社会学自称“制度分析”(注:两者注重研究外在制度对精神和行为的影响)。如果说制度的原则源自古罗马,那对它的深厚感情显然源于基督教。法国人对制度的激情是受长期基督教浸染的明显症状,这个国家相信自己已摆脱了基督教的影响——也正因如此,这种影响才绵延不绝。我们不该忘记,第一个设想出制度的现代思想家是那个疯人加尔文,他出生在法国皮卡第,是所有鄙视生命者的楷模。法国人对制度的激情正是来自于基督教对生命的怀疑。制度这一理念的大恶就在于,它主张把我们从激情那里解脱出来,从存在的不可控危机中解放出来;它主张自己超越了激情,但实际上它也只是激情之一种,还属于最病态的那一类。制度声称自己是针对人类的良方,声称没一个人值得信任,不管是人民还是领袖、邻人还是兄弟还是陌生人。它声称主宰人类的一直是人性之恶、屈从欲望、自私自利、贪婪渴望等愚行,人类不应爱世上任何事物、不该遵从自己的意愿,它们全都是邪恶的。如果说像Frederic Lordon(注:Nuit Debout运动的关键人物,曾撰文提议起义)这样的经济学家无法描绘一场不成为新制度的革命,那也不是他的问题。因为整个经济学——不仅是“制度性经济学”这一派——就奠基在圣奥古斯丁的学说上。制度通过其名称和语言许诺,在尘世中,有一样东西能超越时间,能从生成的不可预测之流中抽身,能建立一点儿有形的永恒,一种不模棱两可的意义,不被人类的束缚和境况影响——也就是决定性地固化了真实世界,就像死亡那样。

这整座海市蜃楼在革命爆发时烟消云散。突然间,看似永恒者在时间中轰然坍塌,仿佛跌入无底深坑;看似根植人心者原来不过是痴人说梦。宫殿人去楼空,人们在王子的废纸堆里发现,他再也不相信这一切,也许从未相信过。在制度的假象背后发生的事情,总和它声称的那一套不同,而且恰恰是制度声称能让人们摆脱的东西:人脉、忠诚、宗派、利益、血统,甚至王朝等一出出人间喜剧,残忍争夺领地、资源、可鄙头衔以及影响力的逻辑——还有性征服和纯粹疯狂、古老友谊和重燃仇恨的种种故事。每种制度基本都是一大通临时修补工作的结果,然后它又否定了那次临时修补,否则就不成其为制度。它被认为是一成不变的,从而掩盖了它饕餮般吸收、控制、制度化它边缘所弥留的一点点生命的面目。教会是制度在现实中的普遍模型。正如教会的目标显然并非带领它的人群得救,而是让它自己及时得救,制度自称具有的功能只是它存在下去的借口。“宗教大法官”(注:指陀思妥耶夫斯基小说中的剧本)在一切制度中年复一年地上演。它的真实目的就是持续存在下去。为了保护这一成果,需要压迫多少灵魂和肉体——甚至是统治集团内部的灵魂和肉体——已不必详述。要成为领头人,就得被压迫到极致,成为受压迫者之王。减少犯罪和“保护社会”只是这一监禁性制度所用的借口。即使它持续上几百年,也从未成功做到过这些——实际上总是失败,因为它根本志不在此;它只想继续存在,择机生长,也就意味着它得照料犯罪的温床,经营不法的行为。医疗制度的目的并非关怀人们的健康,而是生产病人和定义健康,以此合理化自己的存在。自从伊万·伊里奇(注:Ivan Illich,奥地利哲学家,批判现代西方文化制度,如学校和医疗)写作《医学报应》(medical nemesis)以来,尚无新事发生。我们生活的世界被毒素浸透,把所有人弄出病,这倒不是医疗制度的失败。正相反,我们见证了医疗制度的胜利。一般来说,体制明显失败之处正是它们的实际功能。学校阻碍了孩子学习,并不是出于偶然:这是因为有学习欲望的孩子会让学校无用武之地。工会也一样,其作用明显不是为了解放工人,而是维持他们目前的境况。事实上,如果工人们真动了解放自己的念头,工会的官僚们又能干什么呢?当然,一切体制内部总有些诚实的人,真以为自己在实现目标。但假如他们发现自己总在那些乖乖闭嘴的“现实主义者”的共谋之下被阻碍、孤立、惩罚、霸陵甚至驱逐,那也不是什么意外。这些被精挑细选过的受害者们难以理解体制的谎言,没明白体制实际上要他们干什么。他们注定被当作扫兴者、反叛者来对待,而且永远对此措手不及。

每当法国起了一丝最微茫的革命苗头,我们总会在其中发现“自我”的制度和制度的自我。因为“作为某人”总是归结为承认和忠于某种制度,因为“成功”就意味着顺从你在社交游戏的镜厅中映出的重重影像。体制通过“自我”控制每一个人。体制对与之竞争的运动保持关注,是为了弥补自己的僵死,否则这一切都无法存续,因为太死板、不够有活力。在体制和运动之间有种不合常理的辩证关系,证实了前者的不懈求生欲。像这样古老、庞大、僧侣式的、自法国成立几百年来一直镌刻在人民身心中的实际存在,假如不是一直在容忍、监控、和弥补批评者和革命者,也不可能持续至今。社会运动的狂欢仪式在其中运作,是一道安全阀,也是管理社会和更新体制的工具。它们给体制带来它所急需的柔韧性和新血肉。一代又一代,国家明智地招安了想被买通的,镇压了不能变通的。那么多学生运动的领袖都自然而然地晋升到内阁职位,并非出于偶然;他们当然对国家颇为同情,并以对制度的欣赏作为掩饰。

要打破用抗争驱动统治工具的循环,要破除让革命再现它所祛除事物的宿命,要粉碎反对革命的铁笼——这正是废除的目标所在。为了把革命的图景从压垮了它的制宪梦幻和整个法国大革命的遗产中解放出来,就必须提出废除的概念。必须介入革命的逻辑,在暴动的理念当中划出派别。因为有着制宪式的暴动,它们的结局和迄今为止一切革命相同:回到它们的对立面,回到“以……的名义”构建的东西——以谁的名义?人民,工人阶级,还是上帝,区别不大。也有废除式的暴动,例如六八年五月,意大利的“蹒跚五月”(creeping May),以及许多发起暴动的公社。虽然Nuit debout展现出了许多又酷又有活力、出乎意料的事物,它仍然被陈旧的制宪渴望所困扰,一如之前的西班牙广场运动和“占领华尔街”。过去那套革命论调自动出现,把“既成(执法)权力”和人们占领公共空间的“创构(制宪)权力”对立起来。Nuit debout最初的三个星期里,共和广场上出现了不少于三个团体,都立志要撰写一部新宪法。1792年起,同一场古老的辩论就在法国不断重演,场内总是座无虚席,观众总是不厌其烦。这是一项国民体育。甚至都不用翻新内装来迎合当下的趣味。不得不说,宪法改革有两重优势,既能满足翻天覆地的欲望,又能满足一成不变的欲望——到最后,只是改几行文字,象征性地修正一番。只要人们还在做词句之争,只要革命还是根据权利和法律的语言设想出来的,那么平息这场革命的方式也已经是众所周知、昭然若揭。

赤诚的马克思主义者们在一份工会小册子里宣称:“我们是真正的力量!”这个说法中,起作用的仍是制宪的谎言,它使我们疏远了战略性的思考。这类旧逻辑的革命光环下,最令人迷惑的概念也能假扮成不言而喻的真理。“谈论制宪权力就是谈论民主。”托尼·奈格里在他以此为题材的著作的开头写下这句可笑的谎言,而且,还不止他一个人在鼓吹这类藐视理智的废话。只要翻开卡尔·施密特的《宪法学说》——他甚至不能算是民主的朋友——就能意识到事情恰恰相反。制宪的谎言既适合独裁,也适合君主。那句挺漂亮的总统口号,“以人民的名义”,难道不说明问题吗?西哀士神父(注:法兰西大革命、法兰西执政府和法兰西第一帝国的主要理论家之一)发明了制宪和执法权力这一极其失败的分类,一套聪明的花招,但遗憾的是,他从来不是什么民主人士。他在1789年9月7日发表的著名演讲中如是说:“指派代表的人民将避免,而且必须避免亲自立法:因为他们没有要施加的特定意志。如果他们能下达某种意志,那法兰西就不再是代议制国家,而是民主制国家。人民,我重复一遍,在一个不是民主国家的国度里——法兰西不能成为民主国家——人民不能发言,不能行动,除非是通过其代表。”谈论制宪权力并不一定意味着谈论民主,不过这两个概念都会把革命带进死胡同。

拉丁语的 destituere 一词意指:孤立,独自站起;抛弃;放在一边,任由放弃,击垮;使沮丧,欺骗。当制宪的、创构的逻辑被它本想驾驭的权力机器撞毁,废除的潜能就被纳入考虑。它逃开权力机器,避开权力机器可能对它进行的一切控制,同时慢慢掌握它所形成的独立空间内的世界。其标志性姿势是“撤离”,而典型的制宪的姿态是“迅速占领”。在废除的逻辑下,对国家及资本的斗争之所以有价值,首先因为这样就能从资本主义的正常状态中撤离,并抛开与自我、他人和资本主义世界之间的恶心联系。因此,“制宪派”把自己绕进了一种和统治权威斗争、以便取而代之的辩证关系中,在同一情况下,废除的逻辑则服从生死攸关的需要,摆脱统治权威。它并不放弃斗争;它坚持站在斗争的积极一面。它并不根据敌人的动向调整自身,而是根据增长自我潜能的需要。所以它对批判作用甚微:“要么毫不迟疑地跳出去,不费一点批判的工夫,只因为身处敌人控制区外;要么留下来批判,一只脚踏进敌区,一只脚在外。我们需要跳出圈子,在其上方舞蹈,”让-弗朗索瓦·利奧塔解释说,通过辨认德勒兹和瓜塔里《反俄狄浦斯》的姿势。德勒兹则评论道:“一般来说,人们是通过这些话认出马克思主义者的:他们说社会自相矛盾,被矛盾所定义,尤其是阶级矛盾。而我们会说,社会中所有事物都在逃逸,社会为逃逸线所定义[...]逃逸,但一边逃一边寻找武器。”问题并不在于为共产主义而斗争。关键是在斗争中过上一种共产主义生活。一次行动的丰富性蕴含于其自身。这并不意味着我们不观察行动的效用,而是说,一次行动的潜在影响力并不存在于其结果中,而在于它直接表达出的内容。基于苦劳建立的成果总是毁于疲惫。作为一个典型的例子,cortege de tete这类游行让工会游行的列队行进遭到了废除。cortege de tete表现出蓬勃的喜悦、姿态公正、充满决心,既积极又富有侵略性,它以此把所有活跃的人们吸引到斗士的行列中,并废除了示威的制度。它对其余的游行不置一词,但它不止是象征性地“占领了街道”。从制度中撤退绝不是留下一片空虚,而是以积极的方式去镇压制度。

废除首先并不是攻击制度,而是攻击我们对制度的需要。不是去批判它——国家的首要批判者是公务员本身;至于战士们,越是批判权力,就会越渴求权力,也越是不肯承认这种渴求——而是跳出局外,身体力行地实践体制原本的目的。废除大学意味着在远处建立用于研究、教育和思考的更有活力也更严格(应该不会太难)的场所,以此迎接仅剩的活跃头脑,他们已经厌倦了和学术僵尸打交道;到那时,才能给大学致命的一击。废除司法系统意味着学会有条有理地自行协商纷争,让审判机关瘫痪,把他们的打手赶出我们的生活。废除医药意味着去了解什么对我们有益、什么使我们生病,从制度中抢救出那些处于视野之外的具有激情的知识,再也不用一个人去医院、把自己的身体交给一个傲慢外科大夫的权威技艺了。废除政府意味着把我们自己变得不可统治。没人说要“赢过”,征服才是一切。

废除的姿势并不反抗制度。它甚至不打正面战,而是让制度无效化,抽空其实质,然后走到一边去,目送制度成为过眼云烟。它把制度简化为一组互不相干的实践,并对此做出决策。举一个正面例子:2016年夏天,当时的执政党社会党不得不取消其在南特举办的年度夏校(注:夏校的作用是复盘和争论重要社会问题)。六月,在名为“攻击”(Attack [A l’abordage])的集会中所发生的事情,取得了cortege de tete在整个春季冲突期间都没能达到的效果:它使斗争中的不同成员得以在运动之外汇聚和组织在一起。工会主义者,Nuit-debout的参加者,大学生,ZAD主义者(注:ZAD是近年兴起的、出于环保目的保护一块土地不被征用的运动),高中生,退休人员,社区志愿者和其他艺术家为社会党准备了一个当之无愧的欢迎委员会。对政府来说,在整个春季中毁掉它生活的小小废除性潜能有极大风险重生为更高层次的组织。用联邦,警察和休假来掩盖冲突的共同努力将成徒劳。所以社会党撤退了,不打算和“Attack!”集会中形成的积极纽带与表现出的决心正面交战。同样,保护ZAD的是ZAD周围形成的连接的潜力,而不是其军事力量。最为精妙的废除式的胜利通常是不战而胜的。

Fernand Deligny说:“为了和语言及制度斗争,正确的说法或许不是‘斗争’,而是尽量远离,即使这意味着要表明自己的态度。我们为什么要走到墙边、紧贴墙壁?我们的计划并非占领和守住广场。”Deligny显然正是奈格里不能容忍的那类人,一个“废除主义者”。但考虑到在制宪的逻辑下、把社会运动和一个夺权政党挂钩后都发生了些什么,废除似乎正是可行之道。我们看到,过去几年间,Syriza这个“从广场运动中崛起”的政党成了欧洲工会紧缩政策的最佳接盘侠。至于Podemos(注:西班牙“我们可以”党),毫无疑问,每个人都看到它内部争权的激烈程度前所未有,一把手和二把手针锋相对。又怎能忘记Pablo Iglesias(注 :西班牙左翼政治家,前述Podemos党书记)在2016年6月立法运动中感人肺腑的演讲:“我们是法律和秩序的政治力量[...]我们为说出祖国一词自豪。[...]因为我国的制度让孩子们能上戏院、上学。因此我们为制度辩护,为法律辩护,因为穷人手中只有法律和自己的权利。”或者来听听这段2015年3月在安达卢西亚做出的颇富启发性的长篇大论:“我想对这些人表示敬意:民主军人万岁!给腐败戴上了手铐的国民警卫队万岁!”近段时间,Podemos彻底投入可悲的政治阴谋,这让它的某些成员产生了动摇,并痛苦地意识到:“他们想掌权;但权力掌控了他们。”至于那些意图占领巴塞罗那市长办公室、静坐示威的“公民运动”,它们只向之前参加静坐的人们呈现出一桩仍无法公开的事实:通过进入政府机构,他们确实能够“掌权”,但是在那里,他们什么也做不了,除了拆分一些酒店项目,使一两个职业合法化,或者举办盛大典礼接待巴黎市长Anne Hidalgo的到访。

废除使人们有可能重新考虑革命的意义。传统的革命计划包括夺回世界,没收剥夺者的财物,暴力侵占原属于我们但被人剥夺的财产。但这就是问题所在:资本掌握了存在的每个细节和每个方面。它以其形象创造了一个世界。它已从对生命存在形式的剥削变成了一个完整的宇宙。它已经对符合自己目标的说话、思考、进餐、工作和休假、服从和叛逆的方式进行了改造和装配,让它们变得称心如意。这样一来,它极大地缩减了人们可能想要在这个世界上重新占有的份额。谁愿意夺回核电站、亚马逊仓库、高速公路、广告代理商、高速列车、达索公司、拉德芳斯商业中心、审计公司、纳米技术、超市和里面有毒的商品?谁想象得出,人们会去接管工业化农业经营?——那里,一个人在卫星导航下用巨型拖拉机的车轮犁过400公顷被侵蚀的土地。没一个理智的人会这么想。老旧的制宪立场也不再起作用了,因此革命者的任务越发繁重。结果是,最绝望也是下了最大决心拯救它的人终于找到了制胜法宝:为了和资本主义做个了断,我们要做的就是重新分配金钱本身!一名奈格里主义者从2016年春季的冲突中得出了这一结论:“我们的目标是:将从欧洲中央银行的水龙头流出的控制性金钱流转换成真正的金钱,转化为无条件的社会收入!将财政天堂带回地球,攻击离岸金融的堡垒,没收流动收益的矿藏,确保每个人都能进入商品世界——也就是我们真正生活的世界,不管这是否令我们高兴。”人们唯一喜欢的普世主义,就是金钱的普世主义!让任何想掌权的人首先去掌握金钱吧!任何希望建立反对力量的公社的人都应首先保障这股反对力量的物质条件!让想废除、想从中离开的人思考一下:客观来说,有没有可能从金钱所有权固有的对支配性社会关系的生产中退出!任何赞成广泛、可持续罢工的人,都应该思索:社会化收入所赋予的工资自主权的边界在哪里,能不能对得起它的名字!让任何希望下层暴动的人不要忘记“让我们掌握金钱”这句口号中包含的强大的解放承诺!一个关心自己的心理健康的革命者,会想要把这类制宪的逻辑及其背后金钱之河的图景抛到脑后。

因此,革命的姿态不再只是对这个世界的简单暴力侵占;它分成了两部分。一方面,得创造一些世界,创造脱离统治的生命形式,为此得抢救可以从目前的事物状态中抢救出来的东西;另一方面,必须进行攻击,摧毁资本世界。这两种姿态再次分殊:很明显,如果建造出的世界要和资本保持距离,只能在事实上攻击和密谋反对后者;很明显,如果攻击不是被一种不同寻常且由衷的有关世界的想法所激发,就不会有真正的影响力,只会耗在无果的激进主义中。在破坏中,得先构成同谋;在此基础上,破坏才有合理性。反之亦然。只有从废除的立场出发,才能理解破坏中建设性的部分。否则,就很难理解工会示威中的某群人怎么会在一家车行的窗玻璃终于被砸碎坠地、或一件家具摔成碎片时欢呼高唱。一万名cortege de tete游行者打破一切该打破的东西,甚至像2016年6月14日在巴黎那次,在整个示威游行过程中持续破坏途经的一切,似乎也不是很自然的事情。还有,政府机器准备的那套特别完善、一般情况下又特别有效的反对破坏的话术,这次怎么失灵了,再也没人信服了呢?撇开别的解释不谈,破坏可以被理解为公开进行一次针对所有权的开放性辩论。“他们总是破坏不属于他们的东西。”这类存心不良的指责需要被扭转过来。如果在破坏的那一刹那,那东西不是在你手里——因此一定程度上也属于你——你又怎么能破坏它呢?民法典中写道:“至于家具,占有就可视为拥有。”事实上,破坏的人所做的不是一种否定的行为,而是一次矛盾的、反直觉的肯定。他们不顾一切表象,肯定道:“这是我们的!”因此,破坏就是肯定,就是掠夺。它揭示了现今主宰一切的财产制度的问题所在。或至少它就这个棘手问题展开了辩论。而且,几乎没有其他方法可以启动这场辩论,假如以和平方式开始探讨,讨论马上就会终结。此外,每个人都能看到,2016年春的那场冲突是如何平息了公众辩论逐渐恶化的态势。

只有肯定才具有完成毁灭的工作之潜能。因此,废除的姿态既是当逃兵也是攻击,既是创造也是破坏,这一切都包含在同一种姿态中。它同时挑战了世所公认的异类主义(alternativism)和行动主义的逻辑。它将长时间的创造和瞬息间的干预联系起来,将享受世界一隅和将这一隅置于险境的两种倾向联合起来。假如不爱冒险,生活的理由也将消失。安逸——它遮蔽了感知,抽干了词语的意义并以重复它们为乐,宁愿陷于无知——才是真正的敌人,内在的敌人。这无关乎一种新的社会契约,而是一种新的战略性地组合世界的方式。

共产主义是废除一切事物现存状态的真正运动。

搬运自:https://weibo.com/ttarticle/p/show?id=2309404443237665341472